とある暑い日、夏バテ寸前の私と主人の最近の会話をご覧ください。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-9.png” name=”かな” type=”r”]暑いー!暑すぎて疲れが全然とれない。[/voice] [voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/nigaoemaker-2.png” name=”夫” type=”l”]俺も、もう限界だー!なんかスタミナがつくもの食べたい。[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-7.png” name=”かな” type=”r”]焼肉なんてどう?[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性うれしい.png” name=”夫” type=”l”]うーん、悪くないけど···。あ!そうだ、うなぎが食べたい!![/voice] [voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/06/nigaoemaker-4.png” name=”かな” type=”r”]うなぎかー···私も食べたいけど、高いのよね。[/voice]

うなぎってなんであんなに高いんでしょうか?

今回は、ちょっと贅沢なイメージのうなぎがテーマです。

うなぎの気になるあんなことから、こんなことまでご紹介します。

うなぎはいつが旬?

よく土用の丑の日にうなぎを食べると言いますよね。

もう、土用の丑の日も過ぎてしまった今「季節外れなんじゃ?」と思った方!

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/nigaoemaker.png” name=”かな” type=”r”]それは大きな勘違いです。[/voice]

実は、うなぎの旬は夏ではないんです。

さらにいえば、天然のうなぎと養殖のうなぎで旬の時期は違います。

天然のうなぎの旬

天然のうなぎが捕れる時期は毎年だいたい5月~12月くらいです。

思ったより長い期間獲ることができます。

うなぎは冬眠中まったくごはんを食べないので冬眠から覚めた直後はガリガリの状態なんです。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-7.png” name=”かな” type=”r”]つまり5月のうなぎは、まだスリムうなぎなんです。[/voice]

うなぎが太ってくるのが8月くらいからで、一番丸々と太って美味しくいただける時期は11月~12月です。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/nigaoemaker.png” name=”かな” type=”r”]うなぎは、太ると脂がのって美味しいんですよ!

もし私が、うなぎだったら美味しいに違いないわ。[/voice]

養殖のうなぎの旬

天然のうなぎに対して、養殖うなぎに旬はありません。

食べ頃に合わせて、温度調節をしながら育てることができる養殖は常に旬なんです。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/nigaoemaker-1.png” name=”夫” type=”l”]養殖うなぎ最強説!?[/voice]

つまり、夏だけがうなぎの旬ではないんです。

ただし最近は、土用の丑の日に合わせて養殖のうなぎを出荷することが多いので、ある意味養殖のうなぎは夏に旬を合わせているともいえるのです!

[box class=”blue_box” title=”うなぎの旬”]- 天然のうなぎの食べ頃は、11月~12月

- 養殖のうなぎは土用の丑の日に旬を合わせている[/box]

土用の丑の日については以前の記事で詳しく紹介しています。

よかったら、こちらの記事も合わせてご覧ください。

[box class=”green_box” title=”土用の丑の日についてのおすすめ記事”]

うなぎが高い理由

「うなぎは高い」というイメージを持っている人は多いと思います。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-10.png” name=”かな” type=”r”]かくいう私もその一人です。[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性普通.png” name=”夫” type=”l”]そもそも、うなぎはどうして高いの?[/voice]気になる理由を調べてみました。

うなぎがいない?

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/nigaoemaker.png” name=”かな” type=”r”]うなぎが高い理由は、慢性的なうなぎ不足だからなんです。[/voice]

今、日本の海や川ではとにかく天然のうなぎがいないんです。

人手不足ならぬ、うなぎ不足がうなぎの価値を上げてしまっているのです。

では、もう少し詳しく説明していきますね!

養殖うなぎもピンチ!?

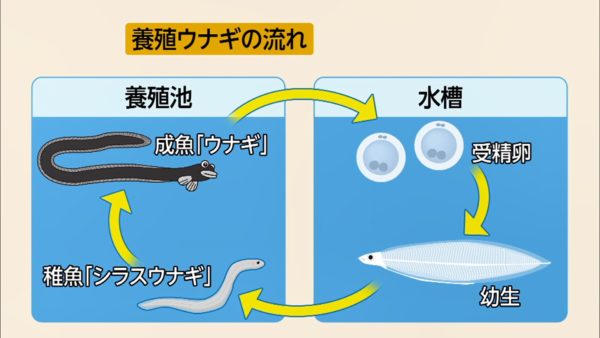

養殖うなぎは、天然うなぎの稚魚であるシラスウナギを捕獲して生け簀(いけす)で育てています。

[box class=”blue_box” title=”参考”]生まれたときは透明で、成長すると黄色に変身し最終形態の黒色に変化していきます。[/box]うなぎは生まれたときは、性別が決まっておらず成長する過程で性別が決まります。

シラスウナギは、養殖されることでストレスを感じてしまい大半がオスになるそうです。

残念ながら養殖といっても量産できるわけではないのです。

もしシラスウナギがたくさん捕れたなら、養殖のうなぎもたくさん出荷できるので養殖のうなぎの一匹あたりの単価は安くなりますが…

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/nigaoemaker.png” name=”かな” type=”r”]最近は、シラスウナギの捕獲量が減ってしまっています。[/voice]

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/nigaoemaker-1.png” name=”夫” type=”l”]だから養殖うなぎの数が減っているんだね![/voice]

養殖のうなぎは餌にも問題点があって、アブラツノザメという絶滅危惧種候補のサメの卵や魚粉や魚油などの合成飼料を食べて育ちます。

レッドリスト

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性普通.png” name=”夫” type=”l”]話の腰を折るようで申し訳ないけど…。そもそもレッドリストって何?[/voice] [voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/nigaoemaker.png” name=”かな” type=”r”]ごめん、ちゃんと説明するね![/voice] [box class=”blue_box” title=”レッドリストとは?”]

国際自然保護連合(IUCN)が作成している絶滅の可能性がある野生の生き物のリスト。[/box]

うなぎは世界中にたくさん種類いると言われていますが、実はその中のニホンウナギという種類のうなぎが絶滅危惧種としてレッドリストに載ってしまっています!

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-10.png” name=”かな” type=”r”]飲食店などで気軽にうな丼などを提供していたりするので知らない方も多いようです。[/voice]レッドリストと聞いて疑問に思うのは、「うなぎを食べていいのか」ということです。

うなぎの数は年々減少していて、今は10年前の半分以下になってしまいましたが現時点では、すぐに絶滅するという考えには至っていないのでまだセーフの状態です。

今後さらに状況が悪化してしまえば、食卓からうなぎが消える可能性もゼロではありません。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-9.png” name=”かな” type=”r”]そのうち、うなぎが食べられなくなる日がきてしまうのでしょうか…。[/voice]

以上の理由からうなぎの価格は、うなぎ登りに高騰してしまったのです。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-10.png” name=”かな” type=”r”]安いうちに、もっといっぱいうなぎを食べておけばよかった。[/voice]

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/nigaoemaker-2.png” name=”夫” type=”l”]食い意地がすごいな···。[/voice]

うなぎ不足の理由

うなぎが減りはじめた根本的な原因は何なのでしょうか。

さらに深堀りしていきたいと思います。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/nigaoemaker.png” name=”かな” type=”r”]まず一つ目の原因から説明します。[/voice]

本来であれば、シラスウナギは成長すると産卵したくさんのシラスウナギが増えていきます。

そして天然のうなぎが増えていくのですが、養殖用に乱獲されてしまい徐々に数が減少してしまったのです。

ちなみに日本で捕れたシラスウナギのおよそ40%が、密漁など届け出をしていないで捕獲された疑いがあると報道されていました。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-10.png” name=”かな” type=”r”]その他にも原因があります![/voice]うなぎは川で育ち海に出て産卵をしますが、そのほかの部分は謎のベールに包まれていて未だに解明されていない部分が多いです。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性うれしい.png” name=”夫” type=”l”]川で育って海で産卵なんてサケと真逆だね![/voice]解明されていない部分が多いため増やすための研究にも時間がかかっています。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]その他にも環境汚染などで水質が悪くなったなど、現代の抱える問題点が要因となっているようです。[/voice]

完全養殖のうなぎ

ここでひとつの疑問が出てきます。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-7.png” name=”かな” type=”r”]何だと思う?[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性うれしい.png” name=”夫” type=”l”]うーん、シラスウナギを養殖すればいいんじゃない?[/voice] [voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/nigaoemaker.png” name=”かな” type=”r”]ピンポーン! 大正解♪[/voice]「うなぎを養殖できるなら、シラスウナギも養殖すればいいのでは?」

ここまで読んだ方は、みなさんそう思うはず…少なくとも、私は調べていてそう思いました。

引用:FNN PRIME

完全養殖は成功しているものの、未だに実用化ができてない理由がいくつかあります。

- 稚魚のシラスウナギになるまでの生存率がたったの5%未満。

- 成長速度も遅く、通常のうなぎの2倍の時間がかかる。

- 設備投資などに莫大な費用がかかる。

近畿大学が開発し、イオンで販売されていた「うなぎ味のなまず」です。

なまずは本来皮が固くて泥臭さがあり食べずらいのですが、餌や飼育する水質を工夫して食べやすくなりました。

うなぎよりも脂が少ないようで、さっぱりとした味わいなんだとか。

お安くうなぎ感を味わいたい方は、土用の丑の日にイオンに行ってみましょう!

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/nigaoemaker-2.png” name=”夫” type=”l”]なまずか~ちょっと興味あるかも。[/voice] [box class=”blue_box” title=”うなぎが高騰している理由”]

- 原因はうなぎが不足していること。

- 養殖で数を増やすのも難しく、完全養殖も実用化されていない。

- 養殖のうなぎは餌にも課題があり。

- ニホンウナギは絶滅危惧種としてレッドリストに載っている。

- 密漁などでシラスウナギが乱獲されたり環境汚染も影響している。

- うなぎの生態には謎が多い[/box]

養殖と天然うなぎの違い

養殖のうなぎと天然のうなぎどちらがおいしいでしょうか?[/voice] [voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/nigaoemaker-2.png” name=”夫” type=”l”]なんとなくだけど、天然の方が美味そうなイメージがあるかな。[/voice]

実際は味の差や違いはあるのかを調べてみました。

調べてみると意外なことがわかりました。

味の違い

天然のうなぎは、食べる餌や育った環境で差が出やすいのが特徴です。

そのため脂がのってプリプリした美味しいうなぎと、ちょっと生臭い微妙なうなぎに分かれます。

うなぎごとに大きな差が出てしまうというデメリットがあるのです。

一方、養殖のうなぎの場合は一定の基準を保って育てられているので味わいは一律です。

養殖のうなぎの方が美味しいという人がいるのは、それが原因です。

値段の違い

うなぎが高騰しているとお話しましたが、養殖のうなぎと天然のうなぎはどれくらい値段の差があるのでしょうか。

調べてみると、時期によって値段に差があるものの養殖のうなぎは天然のうなぎよりも2000円くらい安いことが多いようです。

ちなみに、今市場に出回っているうなぎの9割が養殖といわれています。

天然のうなぎには多少の当たりはずれもあるので、個人的には養殖がいいかと思いますがお好みで選びましょう。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性うれしい.png” name=”夫” type=”l”]当たりはずれか…なんか天然のうなぎってドリアンみたいだね。[/voice]

うなぎ料理

せっかく養殖のうなぎと天然のうなぎについてお話してきましたので、うなぎ料理についても少しだけ語らせてください。

ひつまぶし

まずは、最近人気なひつまぶしからご紹介していきます。

ひつまぶしは、知っている人も多いかもしれませんが名古屋生まれです。

お櫃(おひつ)・茶碗・お吸い物・漬物・薬味そしてだし汁がセットになった定食です。

そのまま食べて、薬味を入れて、お茶漬けにしてと一つで三通り楽しめる一石三鳥な食べ方で有名です。

-

1杯3600円!超絶品ひつまぶしが激うまだった!【背伸びグルメ】

本場のひつまぶしを紹介しています。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-7.png” name=”かな” type=”r”]見ているだけでよだれが止まりません。[/voice]-

家庭で出来る うなぎの極上ひつまぶしの作り方 山田水産株式会社

ひつまぶしっておうちでも出来るんですね!

うなぎを買ってくれば簡単にできそうです。

[arve url=”https://www.youtube.com/embed/HaVn94Iddoc” mode=”normal” /] [voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/nigaoemaker.png” name=”かな” type=”r”]動画を参考に作り方も載せてみました♪[/voice] [box class=”pink_box” title=”材料”]だし汁

- かつお節

- 昆布

- うすくち醤油(テキスト)

- 塩[/box]

- 鍋にお湯1ℓと昆布を入れておいておく。

- 鍋に火をかけ煮立ったら昆布とアクを取り除く。

- かつお節でも出汁を取りペーパータオルやザルでこす。

- 鍋に出汁を戻して塩、うすくち醤油小さじ1の順に入れる。

- 急須にほうじ茶少しと出汁をいれて完成。

温めたうなぎを1cm幅に切って、器に盛ったご飯に乗せる。

薬味に小ネギ・刻み海苔・わさびなどを用意すれば完璧です![/box]

簡単に楽しめそうなので気になった方はぜひやってみてくださいね。

うな重とうな丼の違い

余談ですが、うなぎ料理の二強であるうな重とうな丼ですが一体何がどう違うか知っていますか?

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性うれしい.png” name=”夫” type=”l”]タレが違う![/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-9.png” name=”かな” type=”r”]残念! 不正解!!正解は器でした。[/voice]

うな重は重箱に入っていますが、うな丼は丼ぶりに入っています。

- 重箱

- 丼ぶり

いわれてみればたしかにという感じですね。

タレの話題が出たので、以前の記事も紹介しておきますね♪

[box class=”green_box” title=”うなぎのタレについてのおすすめ記事”]肝吸い

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/nigaoemaker.png” name=”かな” type=”r”]でも、他にも違いがあるんですよ![/voice]それは肝吸い(きもすい)です。

肝吸いというのは、うなぎの内蔵が入ったお吸い物のことです。

肝といっても肝臓は入っていなくて、胃や腎臓、腸などの一部だそうです。

なんだかすごい味がしそうですが、肝自体の味はほとんどなく食感を楽しむそうです。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]大人のたしなみって感じがしますね。話が少しそれましたので戻します。[/voice]

うな重には肝吸いが付いてきますが、うな丼には付いてこないという違いもあります。

他にもお店でうなぎを飲食店で食べる場合、うな重とうな丼でうなぎの質や量が違う場合があるそうです。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]注文する前にお店の人に確認した方がいいかもしれませんね。[/voice]

まとめ

今回うなぎをテーマにこの記事を書いてみて強く思ったのは、もし明日地球が絶滅するならうなぎを食べたいということです。

年々価格が高騰し、値段がうなぎ登りのうなぎですが、高いのにはちゃんと理由がありました。

[box class=”blue_box” title=”おさらい”]- 天然のウナギの旬は11月~12月、養殖のウナギの旬は土用の丑の日。

- うなぎが高いのは、うなぎの希少価値が高いから。

- うなぎが少ないのは、シラスウナギの乱獲や養殖のうなぎの抱える問題が影響している。

- 完全養殖は現時点でまだ実用化されていない。[/box]

完全養殖が実用化すれば、お手頃価格でうなぎが食べられるのも夢ではありません。

今後の研究に期待しましょう!

[box class=”green_box” title=”関連記事まとめ”] [/box]