葉物野菜が美味しい季節。

直売所で買ったりした時に、こんなことありませんか?

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/娘普通.png” name=”娘” type=”r”]お母さん、見てみて!レタスの中にカタツムリがいたよ![/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”l”]え~!わぁ、本当だ。小っちゃいね。[/voice] [voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/娘普通.png” name=”娘” type=”r”]ねえ、カタツムリって、生まれた時から殻があるの?取れたらナメクジになるの?[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-9.png” name=”かな” type=”l”]え…。う~ん、どうだろう?[/voice]子供の小さな疑問に、タジタジですよね。

ここでは、そんなカタツムリのいろいろをご紹介します。

お子さんと一緒に、カタツムリの謎を解き明かしていきましょう。

カタツムリの殻の謎

カタツムリの殻には、どんな秘密があるのか?ご紹介していきましょう。

カタツムリはいつから殻をつけているの?

答えは、「生まれた時から」です。

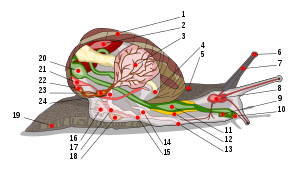

カタツムリの殻は体の一部で、大事な内臓が収まっています。

殻を取ったらナメクジになる、ということはありません。

カタツムリの殻は何でできているの?

カタツムリの殻は、体と一緒に成長していきます。その成分は主に炭酸カルシウムです。

よく雨の日に、濡れたコンクリートに集まるカタツムリを見たことはありませんか?

あれは、濡れたコンクリートから炭酸カルシウムが溶け出しているから。

それを舐めに集まってきているのです。

コンクリートがない場合には、カルシウムを含む石やサンゴ、死んだ仲間の殻などから摂取します。

カタツムリの殻は、割れても再生します。

体が傷ついた時と同じで、ゆっくりと補修されていきます。

けれども内臓まで傷ついてしまうと、死んでしまうこともあります。

特に赤ちゃんカタツムリは、殻が丈夫ではないので優しくしましょう。

殻はどんな風に大きくなるの?

生まれたばかりのカタツムリは、体長約2㎜。米粒くらいの小さい姿です。

でも、自力で土の中から這い出して来るのです。たくましいですね。

[arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=3DN0KVRVdDM” /]成長はゆっくりで、1か月で体長約3㎜。

殻は、入り口からだんだんと巻いていって、大きくなります。

また、内側も厚みを増して大きくなります。

生まれたばかりの殻は、1周り半くらいですが、大きくなると3~4周りほど巻いています。

また、大人のカタツムリだと、殻の入り口が反りあがってきます。

どのくらいの大きさになるかは種類によって違います。

日本の固有種では、1㎜前後の小さな種類から、数㎝までいろいろです。

一番大型のカタツムリは四国の「アワマイマイ」で殻の直径が6㎝まで大きくなります。

また、アフリカには殻が20㎝、体長が40㎝になる巨大なカタツムリも生息しています。

なぜカタツムリは殻をもっているの?

カタツムリの祖先は、もともと水の中で暮らしていた貝の仲間でした。

それが、水から陸に上がるときに、陸地の環境に慣れるために体を進化させていったのです。

進化がさらに進み、殻をなくしたのが「ナメクジ」と考えられています。

殻は、乾燥から体を守り、急に気候が変わっても耐えられるようになっています。

また、外敵から身を守る役目もあり、眠る時に殻の入り口を閉じて眠ります。

さらに冬眠する時は、入り口を2重3重にして閉じ、寒さと乾燥から身を守っているのです。

カタツムリの殻は右巻き?左巻き?

日本に生息するカタツムリの大部分は「右巻き」です。

遺伝的に巻く方向が決まっています。

左巻きは少数で、「ヒダリマキマイマイ」という種類になります。

巻き方は、殻の渦巻きを上から見て、殻の入り口が右を向いているか、左を向いているかで判断します。

カタツムリの飼い方の謎

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/娘普通.png” name=”娘” type=”r”]お母さん、カタツムリを飼ってもいい?[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-9.png” name=”かな” type=”l”]…いうと思ったよ。でも、カタツムリってどうやって育てるんだろう?[/voice]

知っているようで、知らないことの多いカタツムリ。

でも、気を付ける点が分かっていると、案外簡単に飼育することができます。

ここからは、長く元気に飼うためのコツをご紹介していきます。

カタツムリは何を食べるの?

カタツムリは雑食ですが、主に柔らかい葉っぱを好みます。

家庭で飼うのであれば、野菜の皮や芯、外側のちょっと痛んだ葉っぱなどで大丈夫。

けれども、赤ちゃんカタツムリの場合には、柔らかい葉っぱでないと食べられません。

芯に近い部分の柔らかい葉を与えてあげましょう。

また、殻が大きく成長するためには、炭酸カルシウムが必須です。

卵の殻、貝殻などをあげます。細かく砕かなくても大丈夫です。

鳥用の「カットルボーン」や爬虫類用の「カルシウムパウダー」でも代用できます。

野菜をあげる時は、農薬が付いている場合があるので、軽く水洗いしてからあげましょう。

アジサイによくいるイメージがですが、アジサイの葉には毒があるので、あげないようにしましょう。

[box class=”pink_box” title=”関連記事”]紫陽花には毒がある?カタツムリに影響は?致死量や症状例は?[/box]

面白いことに、カタツムリは食べ物の好みが、それぞれ違います。

甘い野菜が好きなカタツムリがいれば、そうでないカタツムリもいるので、観察してみましょう。

野菜も卵の殻も、鮮度が落ちると食べてくれません。

できれば、毎日取り換えるようにしましょう。

また、炭酸カルシウムが足りなくなると共食いをしてしまうことも。

何匹か一緒に飼う時には、気を付けましょう。

どんな入れ物に入れればいい?

蓋がきちんとできて、空気が通るものであれば、何でも大丈夫です。

ただし、ダンボールなど湿気を吸って変形するものなどは向きません。

昆虫用の飼育ケースなど100均で売っているもので大丈夫です。

生野菜を入れるので、コバエが心配な方は、コバエが侵入しないタイプの飼育ケースをお勧めします。

飼育ケースの中は何を入れればいい?

赤ちゃんカタツムリと大人のカタツムリでは、入れるものが少し違ってきます。

[box class=”green_box” title=”底にひくもの”]①濡らしたティッシュペーパー、キッチンペーパーまたはタオル赤ちゃんカタツムリを飼う時におすすめ。

土と違って、白いので見分けがつきやすいですし、取り換えも簡単です。

大人のカタツムリを飼う時にも使えます。

②川砂・腐葉土

大人のカタツムリを複数飼うときに入れましょう。

卵を産むときには、土が必要になります。

腐葉土にカビが生えないように時々日光消毒をしましょう。[/box]

[box class=”green_box” title=”そのほかに入れておくとよいもの”]① エサ皿

用意しておくと、エサの取り換えが楽になります。

② 木の枝や石など

高低差をつけると、カタツムリが上ったり下りたりする様子が観察できます。

カタツムリも自然に近い環境でストレスが減ります。[/box]

ケースはどこに置くのがいい?

日陰の風通しの良いところがおすすめ。

カタツムリの適温は20℃前後です。

暑すぎても寒すぎても、殻の入り口を閉じてしまいます。

また、乾燥は厳禁。

1日1回、乾燥がひどい時には2回、霧吹きで水を撒いてあげましょう。

冬場になると、気温が下がり、5度以下になると冬眠します。

腐葉土や木の枝などを多くして、1日1回霧吹きで水を撒いてあげましょう。

もしも、20℃で保たれる場所に置いていれば、冬眠はしません。

その場合も霧吹きで水を毎日あげましょう。

寿命はどのくらい?

2~3年くらいですが、記録では15年生きたものもいるそうです。

種類によって、寿命はだいぶ違いますし、飼育環境でも大きく違ってきます。

カタツムリはどうやって生まれるの?

カタツムリは雌雄同体。オスメスの区別がありません。

2匹以上いれば、交尾をして卵を産みます。

5月~8月に産卵。1回に20~30個ほどの卵を産みます。

卵は1か月ほどで孵化して、赤ちゃんカタツムリが地上に出てくるのです。

生まれて1年ほどで大人になりますが、目安は、殻の入り口が反っているかどうかです。

カタツムリの危険な謎

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/娘普通.png” name=”娘” type=”r”]あっ、キャベツ食べてる!かたつむりって、可愛いね~。[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”l”]そうだね。でも触ったら必ず手を洗ってね。危険な虫がついていることもあるんだよ。[/voice]

カタツムリは、寄生虫に侵されていることがあります。

気を付けないと、人間にもうつることがあるのです。

ロイコクロリディウム

成虫は鳥の腸に寄生していて、その卵が糞と一緒に出てきます。

それをカタツムリが食べると、体内で孵化し、脳を操って次の宿主である、鳥を誘います。

寄生されたカタツムリを食べてしまうことで、人間にもうつることが心配されます。

主にヨーロッパが生息地ですが、近年北海道で見つかった例もあります。

広東住血線虫(かんとんじゅうけつせんちゅう)

主にネズミなどに寄生していますが、その糞を食べたカタツムリやナメクジにも寄生します。

人間に感染すると、2週間ほどしてからインフルエンザに似た症状を発症し、髄膜炎を起こします。

アフリカマイマイに寄生することが多く、東南アジア・沖縄・小笠原・奄美大島などに生息しています。

野生のカタツムリを食べて寄生されてしまったケースが報告されています。

食用のアフリカマイマイは寄生されないように、厳重に管理しているので心配ありません。

いずれもカタツムリの種類が限定されていたり、海外だったりしますが、注意は必要です。

死に至る病気ではなくても、雑菌などの心配もあります。

カタツムリに触ったら、必ず手を洗いましょう。

まとめ

カタツムリの殻の謎や赤ちゃんカタツムリの成長、お家での飼い方を紹介しました。

- カタツムリは生まれた時から殻をもっていて、成長とともに大きくなります。

- カタツムリをお家で飼う時には、野菜と炭酸カルシウムをあげて、霧吹きで水をあげましょう。

- 危険な寄生虫を持っていることもあります。触ったら忘れずに手を洗いましょう。

カタツムリののんびりと這う姿は、せかせかした気持ちを癒してくれます。

いろいろな謎を解き明かしながら、お子さんと一緒に、夏休みの研究にしてもいいかもしれませんね。

[box class=”pink_box” title=”関連記事まとめ”]・カタツムリの漢字の由来と語源!そのほかの呼び方とは?!