寒い季節がやってきましたね。

私が住む地域はあまり雪が降らなくて、年に1度か数年に1度、積もるほどの雪が降るとテンションが上がります!

雪に慣れない地域なので、交通の足などは混乱してしまうんですが、それでもなんだか嬉しい!ただ寒いだけだと辛いけど、雪が降ると嬉しくなってしまいます。

子供みたいですか?でも、それくらい珍しいんですよ♪

以前会社に勤めていた時に一度大雪が降り、案の定会社には遅刻しましたが、なんだかみんな浮足立っていて…

良い大人が昼休みに会社の屋上で作った雪だるまがこちらです。

なかなかの大きさでしょ!もう数年前のことですが、今でも覚えています。

そんな、子供も大人も喜んで作ってしまう雪だるま…

雪だるまって、なに!?

これって、誰が作り始めたんでしょうね?

そもそも、雪だるまの「雪」はわかりますが、「だるま」って…あの赤いだるまですか?随分形が違うように感じますが…。

こう言う気になったことは放っておくと気持ち悪いです!調べて解決しておきましょう!

雪だるまの由来

雪だるまの由来ってどんなのかな、と軽い気持ちで調べてみましたが…

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/私怖い.png” name=”私” type=”l”]諸説あると言うかなんと言うか…私としては満足いく情報がまとまっていない!どこを見てもそれぞれ物足りなくてなんだかモヤっとする!!

[/voice] 仕方がない!情報を書き出して私がまとめるしかないですね!

雪だるまの起源

まずは雪だるまの起源はいつ頃なのか…

「西暦〇〇年の△△と言う出来事がきっかけで…」のような起源はありませんが、江戸時代には雪で人らしき形を作っていたことは確かなようです。

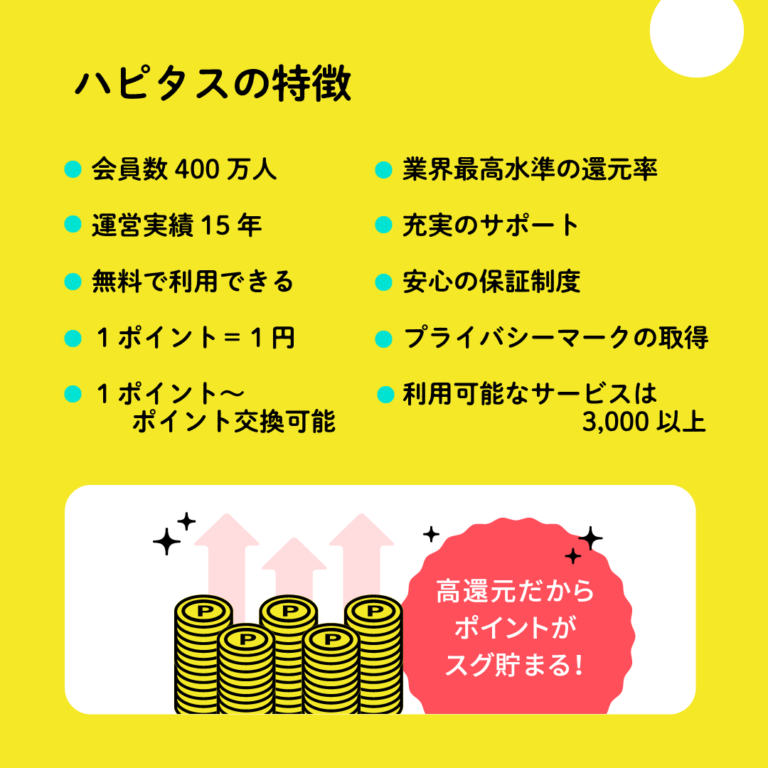

江戸時代後期の浮世絵師、歌川広景の作品「江戸名所道戯盡 廿二 御蔵前の雪」に、雪で作られただるまの描写があります。

引用元:歌川広景 Wikipedia

これはいかにも、あの赤いだるまの形ですよね。しかも、何かお供えしています。

どうやら今のように、雪で可愛い人形を作る…と言った意味合いの物ではなく、なにか縁起物のような意味があったのではないかと推測できます。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/私笑顔.png” name=”私” type=”l”]なんだかお地蔵さんみたいだと思いませんか?[/voice]

また、

- 子どもの遊びではなく、大人が子どもを驚かせるために作った

- 親が子供の成長を願って作った

などの意味合いもあったようです。現在の雪だるまとはかなり違っていますよね。

「だるま」の名前の由来

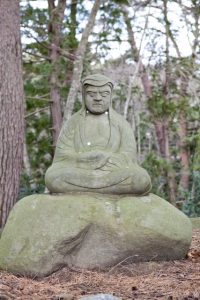

先ほどの歌川広景の絵を見て言った、「あの赤いだるま」がこちら。

縁起物で、目標を達成出来たり願いが叶ったら目入れをしますよね。

そもそもこのだるまの名前の由来は、中国禅宗の開祖とされているインド人僧侶「達磨大使(だるまたいし)」から来ています。達磨大使が頭から法衣を被って座っている(座禅をしている)姿を模して作られた置物が「だるま」だと考えられているのです。

達磨大使が座禅をしている姿の石像がこちら。

…と、これだけでもふむふむと納得できていたのですが、ちょっと怖い情報も出てきてしまいました…

この達磨大使、壁に向かって九年も座禅を行い、その結果手足が腐って無くなってしまったという伝説があるのです!その為、置物の達磨にも手足が無いというわけです。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/私びっくり.png” name=”私” type=”l”]ひーーー!!!なんて恐ろしい!!![/voice]

ちなみに、赤い色をしていることにも諸説あり、

- 達磨大使が来ている法衣が赤色だから

- 古来から赤色には魔除けの力があるとされてきたから

- 昔中国では疱瘡(水疱瘡)が最も怖い病気として恐れられており、赤いものが疱瘡除けに良いとされてきたから

などと考えられています。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/私ふむふむ.png” name=”私” type=”l”]赤色に魔除けの意味合いがあるのはなんとなく感じます。

神社の鳥居なんかも赤色に塗られていますよね。[/voice]

なぜ今のような形に変わったのか

達磨大使の姿を模した「だるま」を雪で作ったものが「雪だるま」の起源…と言うことはわかってきましたが、ではなぜ、今のような可愛らしい形に変わっていったのでしょうか?

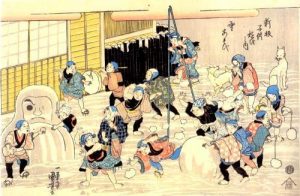

「リアルな雪だるま」を作っていた江戸時代ですが、当時から今の「かわいい雪だるま」を作る元になる、雪を転がして大きな雪玉を作る…と言う遊びはあったようです。

引用元:足立区綾瀬美術館 annex

絵の右下で子どもたちが大きな雪玉を作っている様子が描かれていますよね。この遊びは「雪まろげ」と呼ばれるそうです。

雪まろげで作った雪玉を重ねて人形に見立てたことが、今の「かわいい雪だるま」の原型と考えるのが自然と言えるのではないでしょうか。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/私ふむふむ.png” name=”私” type=”l”]作り方の難易度的にも、雪まろげ式雪だるまの方が簡単そうですよね。

その為後々まで残ったのは雪まろげ式の、現在のかわいい雪だるまだったと考えられます。[/voice]

雪だるまの由来をまとめてみる

調べてみてわかった内容を、私なりにまとめてみます。

[box class=”green_box” title=”雪だるまの由来まとめ”]雪だるまの起源は、達磨大使を模した置物である「だるま」を雪で作ったものであったが、形はだるまそのものであり、現在のような形ではなかった。

当時の遊び「雪まろげ」で作った大きな雪玉を重ねたものが、現在のかわいい雪だるまの元となっており、作りやすさなどからこちらの雪だるまが後々まで残っていると考えられる。[/box]

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/私笑顔.png” name=”私” type=”l”]すごく新しい情報が出てきたわけではないですが、バラバラの情報をまとめることができたと思います。

私としては満足!![/voice]

世界の雪だるま

こちらは私の息子が3歳前に書いていた雪だるま。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/私びっくり.png” name=”私” type=”l”]3歳前で書いたんですよ!すごくないですか!?

うちの子天才かな!![/voice]

…さておき、日本の雪だるまと言えばこの形ですよね。大小2段の雪だるまです。

でも、海外では違うんです。

こんな3段の雪だるま、見たことないですか?海外の映画やアニメなどで見たことがある方が多いと思います。

どうして違うのでしょうか?他にも形の違う雪だるまが存在するのでしょうか?

3段の雪だるま

このような3段の雪だるまは「スノーマン」と呼ばれ、主に西洋で見られます。

「スノーマン」…「雪男」です。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/私びっくり.png” name=”私” type=”l”]日本の雪男はこれではない!!

日本で雪男と言えば、雪山にすむ大男…と言うか、未確認生命体と言うか、怪物に近い存在ですよね。[/voice]

日本の雪だるまは「だるま」ですが、西洋の雪だるまは「スノーマン」。「人」なのです。

その為、頭・体・足があります。3段目は足なんですって!

日本の雪だるまは手足が無いだるまだから2段で、西洋の雪だるまは人だから足があり3段。違いがある理由は明確でした!

良く見ると、日本の雪だるまがせいぜい頭にバケツを重ねる程度なのに対し、西洋のスノーマンはマフラーをしていたり、シルクハットやニット帽をかぶっていたり、雪だるまよりも随分おしゃれで人間らしいですよね。

縁起物として始まった日本の雪だるまとは違い、スノーマンはもっと身近で親しみを感じる存在だということなのでしょう。

円錐型の体をもつ中国の雪だるま

お隣の中国は達磨大使のいた国ですから、日本と同じように大小2段の雪だるまかと思いきや…

違うんです!

それも、西洋のスノーマンよりも違うんです!!

中国では雪だるまのことを「雪人」と呼ぶそうで、英語表記にすれば「snow man」=「スノーマン」になるのですが、その姿はスノーマンともかなり異なります。

丸い頭に、スカートのような円錐型の体をしているのが中国の「雪人」です。

ごめんなさい、実はこの雪だるまが中国で作られたものかどうかは確かではないのですが、形としてはこんな形をしています。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/私うわー、、、.png” name=”私” type=”l”]なんか絶妙に…可愛くない…[/voice]

いや失礼、私の主観ですよ。

ともかく、雪玉を転がして作る雪だるまやスノーマンとは、作り方から違っているようです。

韓国の雪だるま

こちらもお隣、韓国の雪だるまはどんなのかな…と思って調べてみたところ、「雪だるま」と言うドラマが出てきました(笑)

日本でもBS朝日で放送されていたようなので、ご存知の方もおられますか?それとももしかしたら有名なドラマなのでしょうか。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/私ふむふむ.png” name=”私” type=”l”]主人公が義理のお兄さんに恋してしまう泥沼ラブストーリーの様子です。韓国ドラマは近いところで恋愛するストーリーが多いんですよね~。余談でした。[/voice]

その、ドラマ「雪だるま」の紹介動画がありましたが、その映像の中に映っている雪だるまは、日本の大小2段の雪だるまとほぼ同じ形をしています。

[arve url=”https://www.youtube.com/embed/ZtVghCuspqA” mode=”normal” /]日本のように「だるま」を起源としているかどうかはわかりませんが、隣同士で似ていると親近感を覚えますね♪

雪像のイベント

日本と海外、形は違えどいろいろな雪だるまがあることがわかりましたね。

雪だるまのクオリテが高くなりすぎたものが「雪像」ですよね。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/私びっくり.png” name=”私” type=”l”]えっ?違う!?

いやいや、そんなことない!雪像って、めっちゃすごい雪だるまでしょう??[/voice]

そんなわけで、日本の雪像のイベントを調べてみました♪

さっぽろ雪まつり

やっぱり一番有名なのはこれですよね!北海道のさっぽろ雪まつり!

毎年200基ほどの雪氷像が展示され、200万人以上の来場者数を誇る特大イベントです!

第69回の動画を紹介しますね。

[arve url=”https://www.youtube.com/embed/7Bv5sEMajrQ” mode=”normal” /]音楽イベントもあったりプロジェクションマッピングまで…盛りだくさんですね!むかーーーし、子どもの頃に行ったことがあるような気がするのですが、残念ながら詳細は覚えていません。

時期的にまだ情報が少ないですが、せっかくなので公式サイトを貼っておきます。時期が来たら更新されることでしょう。

ニュースで目にするだけでもワクワクするイベントです。今年も楽しみですね♪

奥飛騨温泉郷雪像コンテスト

岐阜県奥飛騨温泉郷一帯で行われるイベントです。夜にはライトアップもされるので、幻想的できれい!!

奥飛騨温泉郷では、このコンテスト以外にも冬の雪を生かした催しがたくさん開催されています。ほとんどの催しがコンテストの時期と重なっているので、複数のイベントをめぐる旅行を計画できそうです!

[arve url=”https://www.youtube.com/embed/LmzGcRPsvAw” mode=”normal” /]公式サイトのURLを添付しますね。こちらも時期がきたらどんどん更新されていくのだと思います♪

ゆびそ雪像祭り

群馬県みなかみ温泉で行われる、ゆびそ雪像祭り。

こちらはさっぽろ雪まつりのような大きなイベントではなく、1日だけの地域のお祭りです。

雪像の数や屋台の数は多くは無いですが、雪像に触ったり登ったりすることができるようです!子どもがそり遊びをできるスペースもありますよ♪

小さなお子様連れで雪遊びをするなら、とっても楽しそうです!

[arve url=”https://www.youtube.com/embed/aNvThK8tRug” mode=”normal” /]公式サイトはこちらから♪

ゆびそ雪像祭り みなかみ町観光協会公式サイト

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/私怖い.png” name=”私” type=”l”]すっごい行きたい…我が家にはすっごいちょうど良い…

でも関西の我が家からは遠い…でも幼児にはほんとに楽しそう…[/voice]

但馬牧場公園 雪像コンテスト

こちらは兵庫県の但馬牧場公園で行われる、参加型イベントです。参加者が雪のブロックを削り、雪像を作って出来を競います。

優勝者には、なんと但馬牛が!!(予定だそうですが)

[arve url=”https://www.youtube.com/embed/YcF0X04Qk1A” mode=”normal” /]参加には電話か直接受付での予約が必要になります。公式サイトはこちら。

雪像コンテスト 但馬牧場公園ホームページ

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/私笑顔.png” name=”私” type=”l”]ここはなんとか行けそうです!

子ども達がもう少し大きくなったら行ってみたいなぁ♪[/voice]

いいやま雪まつり

長野県飯山市で行われるお祭りで、雪像コンテスト以外にもイベントが盛りだくさんです!

はたらく車が来たり、タイヤのそりで雪の滑り台を滑ったり、ダンスや音楽などのステージがあったり…かなり遊べそうです!

[arve url=”https://www.youtube.com/embed/PfaxFk1MdrQ” mode=”normal” /]雪像コンテストは一般参加もあるようですが、これは飯山市内にお住いの方や企業が製作したものの写真を送る形式なので、当日作る…と言う、遠方でも参加できるタイプではありません。

公式サイトはこちら♪

楽しそうなイベントがたくさんありますね♪雪の少ない地域に住む私は、動画を見ているだけでワクワクしちゃいました!

でも、冬のイベントは雪だけじゃないですよ!お正月を過ぎると十日えびすが各地で行われますよね。中でも規模の大きな九州は福岡の十日恵比寿を紹介した記事があります。良かったらご覧ください。

[box class=”pink_box” title=”雪じゃない冬のイベント”]十日恵比須大祭って何?日程やアクセス方法・駐車場事情について!

[/box]

まとめ

雪だるまの由来のお話だったのですが、私が盛り上がって雪像イベントにまで話が広がってしまいました…それだけ雪だるまって楽しい気分にさせてくれるものですよね!

- 雪だるまの起源は江戸時代に「だるま」を模した雪像を作っていたこと

- その「だるま」の由来は禅宗の僧侶「達磨大師」

- だるまの形は達磨大師が座禅を組んでいる姿とも、9年に渡る座禅の結果手足が無くなった姿とも言われる

- 西洋の雪だるまは「スノーマン」と呼ばれ、人がモデルなので頭・体・足の3段

- 日本の雪だるまは手足がない「だるま」がモデルなので、2段

- 中国の雪だるまは体が円錐型

- 国内には楽しそうな雪像のイベントがたくさん!!

これから雪の季節です。寒い日は家にこもりがちになりますが、せっかくなので雪を楽しんじゃいましょう!

雪だるまを作る機会があったら、いつもの2段の雪だるまだけじゃなくて、西洋のスノーマンや、中国式の円錐型雪だるまを作ってみるのも面白いかもしれませんね♪

そして、もっともっと大きな雪だるまを作りたくなった方は、是非雪像を作れるイベントを探してみてください♪

[box class=”pink_box” title=”関連記事まとめ”]雪だるまを上手く作る方法や道具は?パウダースノーでも作れる?

十日恵比須大祭って何?日程やアクセス方法・駐車場事情について!

[/box]