潮干狩りで貝をとって楽しんだあと、問題なのは貝をどうやって持って帰るか、ですよね。

車ならどれだけ荷物があっても積むことができますが、自分で運ばなくてはいけない電車の場合、なるべく軽くしたい、と思うのが人情ではないでしょうか。

そこで今回は電車で潮干狩りをしたあとの、貝の持ち帰り方をご紹介したいと思います。長時間かけて持って帰る場合にも有効ですよ。

電車で持ち帰るなら、どんな風にすればいい?

電車やバスの公共交通機関を使う場合には、どのように貝を持ち帰ればいいでしょうか。

結論から言ってしまえば、海水を入れない方法でビニール袋を使って持ち帰るのがおすすめです。

海水を入れないのであれば、入れ物はなんだって構いません。

その中でもビニール袋はクーラーボックスに比べて軽く、持ち運びが楽です。

持って帰るときに気になるのは温度と振動です。

海水を入れずに持って帰れば、水温を気にする必要がありません。さらに歩くたびに海水が揺れて、貝同士がぶつかることもありません。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]具体的な方法や入れ物を紹介していくわね[/voice]

潮干狩りでとった貝はどれくらい持ち帰れるの?

潮干狩りでとった貝を持ち帰りができるかどうかは、その会場によって異なります。しかし、基本的には持ち帰りができることが多いようです。

ただし、持ち帰りできる量が決まっていたり、有料である場合もあります。潮干狩り会場で前もって確認したほうがいいでしょう。

しかし持って帰るどころか会場が閉まることがあります。それは貝毒が発生している場合です。

[box class=”green_box” title=”補足:貝毒とは”]毒素を持ったプランクトンが発生し、アサリなどの二枚貝が毒を蓄積してしまうこと[/box]貝毒は加熱しても毒性が弱まることはありません。そのため貝毒が発生した地域の貝は食べられません。

食べた場合、舌がしびれて、最悪の場合死亡することもあり得ます。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-10.png” name=”かな” type=”r”]貝毒が発生した場合は潮干狩りが出来なくなるの。行く前に貝毒が発生していないか確かめてみるのもいいかも[/voice]

潮干狩りで持ち帰る前にした方がいいことってあるの?

会場でたくさん貝がとれた!さあ、持って帰ろう!でもちょっと待ってください。持って帰る前にした方がいいことが、いくつかあります。

持ち帰る貝を選別する

とった貝の中には食べられないものもあります。死んでいたり、貝がらが割れている場合があるそうです。

死んでいる貝とはこのような状態のものを言います。

[box class=”green_box” title=”死んでいる貝の見分け方”]- 貝が割れている

- 貝同士がぶつかったときに鈍い音がする

- 貝をつついたりしても、半開きのまま[/box]

死んだ貝を元気な貝と一緒にしてしまうと、元気な貝まで腐って、腐敗臭が広がってしまいます。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]これは時間がかかっても除ける必要があるわね[/voice]貝のぬめりをとる

とったばかりの貝には実はぬめりがあります。貝の表面には汚れや腸炎ビブリオがあるので砂を洗い流したあとに、貝をこすり合わせるようにして洗います。

[box class=”green_box” title=”補足:腸炎ビブリオとは”]海水や魚介類になどに生息している細菌のこと。塩分を好むが水には弱い。増殖するのが極めて速く、短時間で急激に増える。食中毒の原因の1つでもある。[/box]貝を洗うときは海水ではなく、真水を使ってください。

ただし貝を真水につけておくと、すぐに死んでしまうので、あくまで洗うだけにしておきましょう。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]真水で洗うと持ち運びのときに貝の口を開けにくくなるのよ[/voice]

どうやって持って帰ればいいの?

貝を持って帰るには、2つの方法があります。それは貝を海水につけて持って帰るか、海水につけずに持って帰るかです。

それぞれのメリット、デメリットだけでなく、共通のポイントについてもご説明いたします。

共通のポイント

貝を海水につけて帰るにしろ、つけずに帰るにしろ、気を付けたいことがあります。

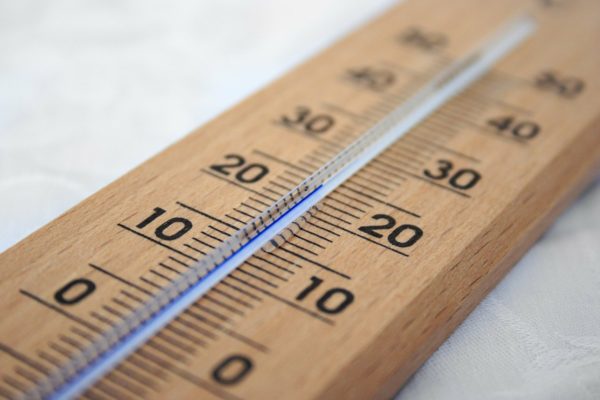

温度を20℃にキープする

貝は暑さに弱い生き物です。そのため保冷剤を入れる必要があります。しかしこの保冷剤は冷やすことが目的ではありません。

あくまでも入れ物の中の温度を一定に保つためです。

保冷剤や氷が解けると海水が薄まってしまうので、直接入れ物に入れるのではなく、ビニール袋に入れましょう。

さらに、保冷剤が貝に直接当たってしまうと冷えすぎてしまって、貝が弱る原因にもなります。保冷剤はタオルなどに包んでおきましょう。

揺らして持ち帰らない

揺れると貝同士がぶつかり、弱ってしまいます。そのため貝を持って帰るときは、揺らさず静かに帰りましょう。

それでは海水につけて持って帰る方法、つけずに持って帰る方法それぞれをご紹介します。

海水につけて持って帰る方法

海水につけて持って帰る場合、以下のものが必要になります。

[box class=”green_box” title=”用意するもの”]- フタがついた入れ物

- 足つきのザル

- 海水(しっかりと貝がつかるくらい)

- 保冷剤もしくは氷[/box]

- 入れ物に足つきのザルを入れて、ザルの中に貝を入れる。

- 貝がかぶるくらいの海水を入れて、保冷剤などを入れる。

なぜ足つきのザルに入れるのかというと、そのままだと吐いた砂を再び吸ってしまうからです。ザルの足の高さがあるおかげで、吐いた砂が下に落ちて、再び吸うことはありません。

この方法のメリットは帰っている間に砂抜きができることです。

砂抜きはおよそ4時間かかるので、帰りながら砂抜きができていると、短い時間で食べられるようになります。

デメリットは海水がこぼれるおそれがあることと、貝が弱まる危険性があることです。

海水が揺れると貝同士がぶつかり弱ってしまいます。

また車や電車などが揺れたときに入れ物の中の、海水がこぼれてしまうこともあり得ます。電車内やバスの中で海水がこぼれると、滑ってけがをすることもあり、危険です。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-10.png” name=”かな” type=”r”]それに迷惑にもなっちゃうわね[/voice]海水につけずに持って帰る方法

次に海水につけずに持って帰る方法をご紹介したいと思います。

それではまず必要なものから。海水を入れて持って帰る場合と異なるので、気をつけてくださいね。

[box class=”green_box” title=”用意するもの”]- 入れ物(フタはなくてもOK)

- 新聞紙

- 保冷剤もしくは氷[/box]

- 新聞紙を海水で濡らして湿らせ、貝を新聞紙で包む

- 袋に入れた保冷剤を入れ物の底に敷く

- 入れ物の底に敷いた保冷剤の上に、新聞紙で包んだ貝を乗せる

海水を入れて持って帰ったほうが長持ちしそうなイメージがありますが、海水を入れないほうが鮮度を保って持ち帰ることができます。

実はあさりは海水がなくても1週間は生きていけるのです。そのため海水がなくても心配ありません。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]でも弱る原因にはなるから、家に帰ったら海水か塩水につけてあげてね[/voice]この持ち帰り方のメリットは、貝の鮮度を保って持って帰られることと、海水がこぼれないことです。

デメリットは帰って砂抜きをしなくてはいけないことです。

先述しましたが、砂抜きには最低でも4時間ほどかかるので、帰って来る時間によってはその日に食べることが難しいでしょう。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]せっかくだから、貝の砂抜きの方法も説明しておくわね[/voice] [box class=”green_box” title=”補足 貝の砂抜きの仕方”]- 塩水を用意する(塩水は水200ミリリットルに対して、塩6~7グラム)

- ボウルに貝と、ひたひたになるくらい(あさりの頭がつかるくらい)の塩水を入れる

- 新聞紙かアルミを被せて冷暗所に入れる(暑いときのみ。暑い日以外は常温でOK)[/box]

なぜ新聞紙かアルミホイルを被せるかというと、光を遮ることで貝が砂の中に潜っているときと同じ状態を再現し、砂を吐きやすくするためです。

とった貝は何に入れたらいい?

せっかく貝をとったのですから、無事に持って帰り、おいしくいただきたいですよね。ここではとった貝を持って帰るのに向いている入れ物、不向きな入れ物をご紹介したいと思います。

こんな入れ物なら安心!

とった貝は帰る時間や交通手段、道路の状況によって使い分ける必要があります。おすすめの入れ物は以下のようなものです。

クーラーボックス

1番おすすめな入れ物です。大きいので量も入れられて、保冷剤さえ入れ忘れなければ新鮮でほぼ完璧な状態で持って帰ることができます。

発泡スチロールの箱

100均で手軽に手に入るので、クーラーボックスがないとき代わりに使うことができます。クーラーボックスよりも軽く、持ち歩きがしやすいでしょう。

バケツ

どのご家庭にもあるものではないでしょうか。しかし海水を入れて持って帰る場合には、フタつきである必要があります。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]近所ならバケツで十分かもね[/voice]ビニール袋

電車やバスで帰る場合に1番持ち運びが便利かと思われます。水が漏れなければスーパーの袋でも大丈夫です。

口は縛らずクシャっとしておく程度にしておきましょう。口を結んでしまうと貝が窒息してしまいます。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-10.png” name=”かな” type=”r”]窒息して死んじゃったらもったいないし、臭いもするようになるのよ[/voice]こんな入れ物は不向き

先述したように入れ物の中の空気がなくなると、貝は窒息して死んでしまいます。

そのため運びやすそうなタッパーや、ジップロックは不向きです。水がもれないということは、密閉しているということなので、貝が窒息死する可能性が高くなります。

まとめ

潮干狩りでとった貝を持ち帰るときに便利な入れ物や方法がたくさんあること、おわかりいただけたでしょうか。

皆さんも潮干狩りを楽しんで、おいしく貝を食べてくださいね。

[box class=”pink_box” title=”電車で貝を持って帰る場合”]- 海水には入れずに持って帰る

- 揺らさない

- 20℃を保つ

- 密閉しない[/box]

- 入れ物

- 新聞紙

- 保冷剤もしくは氷[/box]

潮干狩りの道具で必需品や便利なものってなに?100均で揃うの?

潮干狩りの時期に最適なのは?貝毒って何?注意点をまとめて解説!

潮干狩りで採ったあさりの塩抜き・保存方法をわかりやすく解説!

春の雑学まとめ[/box]