突然の訃報が飛び込んでくると、驚き悲しみとともに、お通夜・お葬式への参列のことが気になって、急に気持ちがそわそわしますよね。

「喪服はすぐに着られる状態だったかしら…」

「お通夜は明日かしら…」

「お葬式にも参列するべきかしら…」

なんだか慌ててしまいます。

そんな少し慌てた状態で準備しなければならないのが、お香典。

「香典袋は買い置きがあったかしら…」

「いくら包むべきかしら…」

「筆ペンはあるけど乾いていないかしら…」

こちらもそわそわを助長するものではないでしょうか。

私は字を書くのはそれほど苦ではないのですが、香典袋はこれで間違いないのか…札の入れ方はこれで良いのか…と、いつもなんとなく自信がなく、少し不安なままにお通夜やお葬式に参列しています。

次の機会にはしっかり調べておこう…と考えてはいるのですが、こればかりは、いつ突然のご不幸事があるかわかりません。

落ち着いている時に、一度しっかり理解を深めておきましょう。

不祝儀袋の基本

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/私苦笑い.png” name=”私” type=”l”]冠婚葬祭の会社に勤めていたので、葬祭の部署も店舗もあったのですが…お恥ずかしながら、お葬式の事は全然わからないんですよね。

結婚式の事なら語れるんですけど(笑)[/voice]

弔事の時にお金を入れてお待ちする袋のことを「不祝儀袋(ぶしゅうぎぶくろ)」と言います。

結婚式の御祝儀を包むのが「祝儀袋」なので、その反対ですね。

まず、各部の名前を知りましょう。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/私ふむふむ.png” name=”私” type=”l”]さすがの私も水引や表書きはわかりますよ!

祝儀袋にもありますからね![/voice]

表書きと名前を筆ペンで書き、中袋にお金を入れて準備しますよね。

決まりやマナーについて、それぞれ調べていきましょう!

御香典?御霊前?御仏前?

弔事で包むお気持ちのお金を、「お香典」と呼ぶことが多いのですが、不祝儀袋の表書きには「御香典」「御霊前」「御仏前」など、種類がありますよね。

いつもどれを買えばよいのか悩んでしまいます。

いったいどのような違いなのでしょうか?

御香典とは

御香典とは、お通夜や葬儀の時に故人にお供えするもの全般を指します。

- 香:お線香

- 典:お供え物

このような意味があるようです。

その為、宗派にとらわれず、オールマイティに使うことができる表書きと言えます。

御霊前とは

「故人の御霊(みたま)の前に供える金品」と言う意味です。

仏教において、「人は亡くなると霊になり、四十九日法要を終えると成仏して極楽浄土へ行く」と考えられています。その為、お通夜や葬儀など、四十九日法要を過ぎるまではこの「御霊前」の表書きを使うことになります。

[box class=”glay_box” title=”例外の浄土真宗・真宗や曹洞宗”]仏教の中にも例外があります。

例えば浄土真宗や真宗では、人は亡くなったらすぐに仏となって極楽浄土へ行くと考えられているので、「霊」の状態がありません。その為、お通夜や葬儀の際にも「御霊前」は使いません。

また、曹洞宗では浄土と言う考えそのものがない為、成仏する前の状態も無く、「御霊前」は使いません。

このような場合は、次に紹介する「御佛(仏)前」を使用します。

[/box]御佛(仏)前とは

先に紹介した「御霊前」が霊の前にお供えする…だったのに対して、「御佛(仏)前」は、「仏の前にお供えする」と言う意味になります。

多くの仏教では四十九日の法要を過ぎると霊から仏になると考えられているため、四十九日法要からはこの「御佛(仏)前」を使うことになります。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/私ふむふむ.png” name=”私” type=”l”]お通夜や葬儀の参列の際、仏教だけど宗派がわからない時には、「御香典」を使うと間違いありませんね。[/voice]

玉串料とは

「神様にお供えするもの」と言う意味です。

仏式ではなく、神式で使用します。仏式の「御香典」にあたる言葉としては、「弔い金」と言う言葉があり、玉串料の不祝儀袋の中に弔い金を入れてお持ちすることになるわけです。

玉串料はお通夜でも葬儀でも使用することができるほか、神式の結婚式でも使われます。

神式のお通夜・葬儀では他にも、

- 神饌料

- 御榊料

などが使われます。

また、仏式で使用する「御霊前」は、神式でも使用できます。ただし、注意点があります。

[box class=”pink_box” title=”神式で御霊前の不祝儀袋を使う際の注意点”]封筒に「蓮の花」が印刷されているものは仏式専用です。

神式で仏を示すものは忌み嫌われますので、間違って使わないように気を付けましょう。

[/box]御花料とは

キリスト教式での御香典の事です。キリスト教式では「献花」と言う形で、お花を供えます。お通夜にも葬儀にも使用できます。

[box class=”pink_box” title=”仏式の「御花代」との違い”]仏式でもお花を供える習慣はありますので、「御花代」と言うものが存在します。

でもこれは、キリスト教式の「御香典」の意味の「御花料」とは異なり、御香典とは別に「お供えのお花の代金」として支払ったりお渡しするものです。

仏式の「御花代」用ののし袋には、蓮の花が印刷されている物がありますが、キリスト教式では使用できません。

無地の物かユリの花が印刷されたものを使用しましょう。[/box]

他にも失礼があってはいけない場面ってたくさんありますよね。年に最初のご挨拶、年賀状にも多くのマナーがあります。年賀状のマナーについてはこちらの記事で紹介されていますので、よかったら参考に。

[box class=”pink_box” title=”年賀状のマナーについてはこちら”] [/box]

不祝儀袋の選び方

不祝儀袋を買う時、もう一つ悩むことがあるんです。

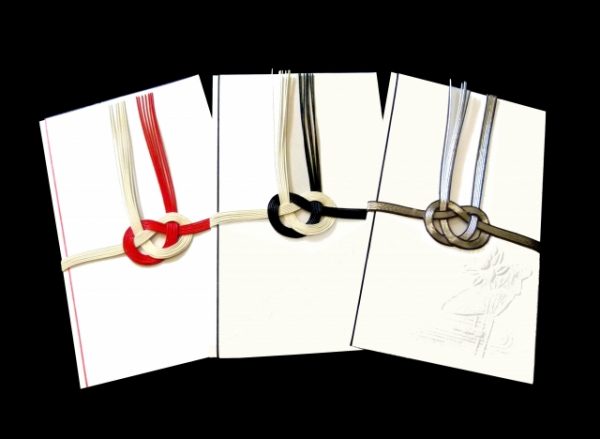

水引の色です。

黒白が弔辞用らしいと感じるのですが、黄色の物も使ったことがありますし、銀色の物も見かけたことがあるように思います。

それぞれに意味はあるのでしょうか?

水引の色の意味

調べてみたところ、水引には次のような色と使われ方があるようです。

[box class=”glay_box” title=””]- 黒白:最も一般的な不祝儀袋の水引

- 双銀:黒白より少し高級感がある

- 黄白:京都を中心とする関西で使用され、法事やお布施に使われる

- 白:元々は神聖な色としてのしには白一色の水引が使われていた[/box]

色に意味と言うよりは、色によって使い分けていると言ったところでしょうか。

それにしても、「双銀」の説明に「高級感」って…見た目の問題!?

使い分けの仕方について、もう少し詳しく調べてみます!

[/voice]

水引の色による不祝儀袋の使い分け

先ほど、黄白の水引の袋は法要に使用するとありましたが、その他にも使い分けのルールやマナーはあるのでしょうか。

表書きは宗派によって使い分けていましたが、水引は主に金額によって使い分けるようです。

[box class=”glay_box” title=””]- 5千円以下:水引が印刷された不祝儀袋

- 5千円~3万円:黒白もしくは双銀の水引がかかった不祝儀袋

- 3万円~5万円:双銀の水引がかかった不祝儀袋

- 5万円以上:封筒に高級和紙が使われ、豪華な水引があしらわれた不祝儀袋[/box]

このように使い分けるのがマナーとのことです。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/私ふむふむ.png” name=”私” type=”l”]やはり、双銀の水引は見た目に高級感があるので、高額な御香典を包むときに使うのですね。[/voice]

[box class=”green_box” title=”ちょっとおまけ 水引の結び方”]

水引の結び方の意味はご存知ですが?

蝶結びになっているものは慶事に使います。これは、ほどけても何度でも結びなおすことができるからです。出産祝いなどにふさわしい水引です。

ただし、慶事とは言っても結婚式には使用できません。結婚が何度もあると言うことは…お別れがあると言うことですものね。

対して、中央で結ばれているものを結びきりと呼び、お悔やみ事や結婚式に使用します。一度結ぶとほどくことが困難なため、一度だけであってほしい事にふさわしいからです。[/box]

不祝儀袋の書き方

表書きと水引から、宗派や金額に合った不祝儀袋を選ぶことができるようになりましたね!

不祝儀袋を用意したら書かなければなりません。次は書き方についてマスターしましょう!

封筒の書き方

不祝儀袋の表書きは印刷されていることがほとんどですが、もし自分で書く場合は

[box class=”green_box” title=””]- 封筒の、水引より上半分に

- 御霊前は薄墨で

- 御佛(仏)前は濃墨で

- 楷書で大きく[/box]

に注意して書きます。

そして、水引より下に会葬者の名前をフルネームで書きます。

[box class=”green_box” title=””]- 表書きより一回り小さい字で

- 御霊前は薄墨で

- 御佛(仏)前は濃墨で

- 夫婦連名の場合は夫の名前の左に妻の名前を

- 連名の場合は3名まで

- 目上の方が一番右側にくるように[/box]

と言うことに注意して書きましょう。

紹介動画も載せておきますね!

[arve url=”https://www.youtube.com/embed/XFvxZINWGwI” mode=”normal” /]中袋の書き方

お金を入れる中袋…。こちらにも金額や名前を書かなければなりません。受付で御香典を渡す時には見えませんが、後ほどご遺族が見られますので、間違いや失礼の無いように書かなければいけませんね。

中袋の表の書き方

中袋の表には、お包みしている金額を書きます。

その時、一や二ではなく、壱や弐と言った難しい漢字を使います。

| 数字 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1000 | 10000 | 円 | |

| 香典袋に書く漢字 | 壱 | 弐 | 参 | 伍 | 拾 | 仟 | 萬 | 圓 | |

良く使われるのはこのあたりでしょうか。

これに沿って中袋を書くとこのようになります。

簡単な例ですが、参考にしてください。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/私苦笑い.png” name=”私” type=”l”]ちなみに金額の後の「也」ですが、付けなければならない説と、付けなくても良い説があります。

非常に困りますよね。

10万円を超える高額な御香典やお祝儀の場合には付ける…なんて説も。

ただ、付けるのがマナーだと考えている方も多いので、私は迷ったら付けています。[/voice]

中袋の裏の書き方

さて、中袋は裏も書かなければなりません。

裏には住所と名前を書きます。これを書いていなければ、不祝儀袋から封筒を出して整理をしている時に、誰からの御香典なのかわからなくなってしまう可能性があるので、必ず書きましょう。

こちらも紹介動画を載せますね!

[arve url=”https://www.youtube.com/embed/WkrlAwKEpas” mode=”normal” /]ボールペンで書いても良いのか

不祝儀袋の表書きや会葬者名は、必ず筆や筆ペンで書きましょう。

でも、中袋の、特に裏の氏名や住所はかなり細かくなりますし、筆や筆ペンで書くのは正直つらいですよね。

やはり最も良いマナーは筆で書くことですが、中袋に関してはサインペンやボールペンでも良いとされています。

特に住所については、後ほど遺族が香典返しを送る際に使うので、無理に筆で書いて字が潰れてしまっていては困らせてしまいます。

字が読めなくなるくらいなら、ペンを使って見やすい字を書く方が好ましいとも考えられますね。

ただし、ペンを使う際は、色は必ず黒にしてくださいね!!

中身の入れ方

ほとんど準備が整ってきました!

後は中身のお金を入れましょう。

金額の決め方

御香典の金額は、多ければ喜ばれると言うものでもありません。

故人との関係性や故人の地位によってある程度の相場があります。

[box class=”green_box” title=””]- それほど付き合いの深くない知人:3千円~5千円

- 知人・友人・会社関係:5千円~1万円

- 親戚:1万円~5万円

- 両親:5万円~10万円[/box]

このようになります。

会社関係でも、自分の方が地位が上なら1万円が相場となります。

他には、以前に相手から御香典を頂いたことがあるなら、その金額から離れるのは良くありませんので、参考にする必要があります。

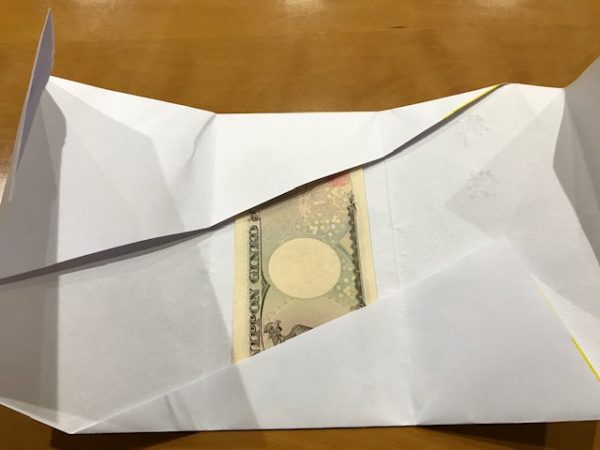

中袋がある場合の中身の入れ方

金額が決まったらお金を入れますが、ここでも私、いつも悩むんです。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/私うわー、、、.png” name=”私” type=”l”]お札の向きが…わからん…[/voice]

こちらも諸説あるようで非常に困るのですが、いろいろ勉強した結果最も一般的なのは、

中袋を裏側から開けた時に、お札の表が見える向きに入れる

と言う入れ方でした。

このような向きです。

お札は人物の描かれているほうが表。そして、その面で金額が書かれているほうが上になります。

このような向きで入れると、不祝儀袋を表側から見た時、中身のお札は裏側を向いていることになりますね。

中袋がない場合の中身の入れ方

中袋がない不祝儀袋もあります。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/私ふむふむ.png” name=”私” type=”l”]中袋がない不祝儀袋を使うとき、いつもいつも不安を感じていたのですが、ちゃんと意味がありました!

封筒を重ねることが、「不幸が重なる」に通じるため、縁起が良くないと考えられているのだそうですよ。[/voice]

中袋がない不祝儀袋を使う際も、お札の向きは中袋がある場合と一緒です。

この向きで入れると、包んで表側から見た時、お札は裏側が向いていることになりますよね。

[box class=”pink_box” title=”新札は使わない!”]御香典には新札は好ましくありません。

「前もって準備しておきました」と思われてしまうから、と言うのが理由です。

かといってヨレヨレ、シワシワ、ボロボロのお札も失礼になりますので、

- 比較的綺麗な新札以外のお札

- 折り目を入れた新札

を使うのがマナーとされています。[/box]

まとめ

不祝儀袋について、一通りの知識が得られたのではないでしょうか。

最後は表にしてまとめておきますね!

表書きによる不祝儀袋の選び方 一覧表

| 表書き | 宗派 | 用途 |

| 御香典 | 仏式全般 | 通夜・葬儀 |

| 御霊前 | 浄土真宗・真宗や曹洞宗以外の仏式 | 通夜・葬儀 |

| 御佛(仏)前 | 浄土真宗・真宗や曹洞宗 | 通夜・葬儀・四十九日などの法要 |

| 上記以外の仏式 | 四十九日やその後の法要 | |

| 玉串料 | 神式 | 通夜・葬儀や五十日祭(仏式の四十九日にあたる法要) |

| お花料 | キリスト教式 | 葬儀や一ヶ月目の追悼ミサ(仏式の四十九日のような法要) |

水引の色別不祝儀袋の選び方 一覧表

| 水引の色 | 宗派 | 用途 | その他備考 |

| 黒白 | 仏式 | 通夜・葬儀 | 5千円までの香典の際は印刷された封筒を使用。黒白は5千円~3万円までで使用する。 |

| 神式 | 通夜・葬儀 | ||

| 双銀 | 仏式 | 通夜・葬儀 | 3万円~5万円の香典にはこちらを使用する。 |

| 神式 | 通夜・葬儀 | ||

| 黄白 | 仏式 | 通夜・葬儀 | 関西の一部地域では通夜・葬儀にも使用される。ただし、四十九日等の法要で使用するのが一般的。 |

| 四十九日 | |||

| 白一色 | 神式 | 通夜・葬儀・法要 | 白一色は神式でのみ使用。封筒も白無地を使う。 |

※キリスト教式では水引は使用しない。

できれば身近に起こらないほうが良いけれど、数年に一度は絶対にあるお悔やみ事…

そんな時は余計な事に気を取られずに、故人を偲ぶ気持ちを大切にしたいですよね。

何も予定の無いときにこそ、もしもの時の為に知識を深めて準備しておきましょう。

[box class=”pink_box” title=”関連記事まとめ”] [/box]