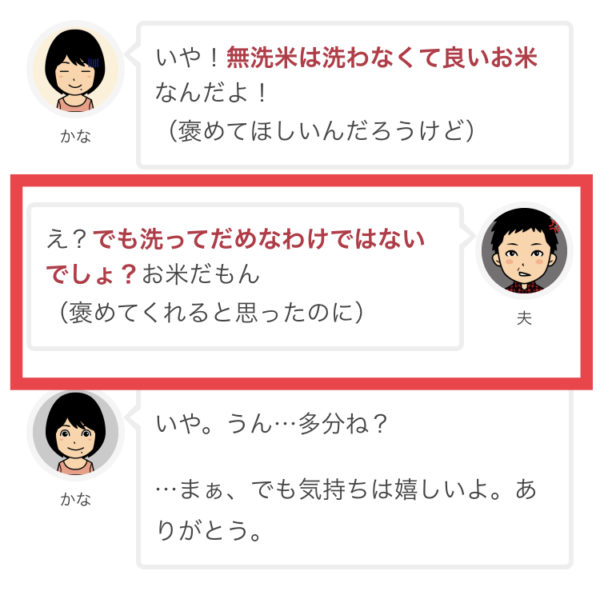

(褒めて♡)[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-9.png” name=”かな” type=”l”]え?お米といでくれたの?でもそれ、無洗米だよ?[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性うれしい.png” name=”夫” type=”r”]うん。まだ洗って無いお米でしょ?だから洗っといたよ。

(だから褒めて)[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-9.png” name=”かな” type=”l”]いや!無洗米は洗わなくて良いお米なんだよ!

(褒めてほしいんだろうけど)[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性怒り.png” name=”夫” type=”r”]え?でも洗ってだめなわけではないでしょ?お米だもん

(褒めてくれると思ったのに)[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”l”]

いや。うん…多分ね?

…まぁ、でも気持ちは嬉しいよ。ありがとう。

[/voice]先日、こんな出来事がありました。

我が家のパパは無洗米のことを「洗って無いお米」だと思っていたようです。

実は、パパのような家事初心者だけでなく、このような間違いをしている人は他にもいるのだとか…。

https://twitter.com/Game7Peaceke/status/1192393849928183808?s=20

確かに無洗米って謎が多いですよね。

名前だけ見てしまえば、洗って無い米だと思ってしまう人がいるのもなんとなく分かるような気がします。

なぜ洗わなくて大丈夫なのか?洗うとどうなるのか?そもそも、本当に洗わなくて良いのか?

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-7.png” name=”かな” type=”l”]そんな無洗米への疑問は私に任せてください![/voice]今回もばっちり調べましたよ。是非チェックしてみてくださいね。

無洗米とは

無洗米とは、白米のようにとぎ洗いせずに、水を加えるだけで炊くことのできる革新的なお米のことです。

寒い冬場や、共働きで忙しい人には本当に大助かりなお米ですよね。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/nigaoemaker.png” name=”かな” type=”r”]そんな無洗米の歴史、実はなかなか古いんです![/voice]実は無洗米は20世紀初頭にはすでに開発されていました。

当時は大日本帝国陸軍で不洗米として試しに使われていましたが、普及にはいたりませんでした。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-7.png” name=”かな” type=”r”]戦時中に、洗わずに炊ける米が試しに使用されていたなんて、昔の人って頭良い![/voice]その後、淘(と)がない米という意味で不淘洗米(ふとうせんまい)と呼ばれていましたが、普及には至らず、1991年に新たな無洗米製造機が開発されたことをきっかけに徐々に普及しはじめたと言われています。

この時はじめて無洗米と呼ばれ始めました。

つまり「無洗米」自体の歴史は長いものの、「無洗米」という名前で売り出されたのは1991年からということになります。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]普及しはじめたのが数十年前からなので、割と最新のお米のイメージがあったけれど、20世紀初頭にはすでに開発が始まっていたと言うのだから驚きね[/voice] [box class=”yellow_box” title=””]ちなみに、中国では免洗米と呼ばれているそうですよ。

日本の漢字で置き換えて考えると「洗うのを免れる米」というところでしょうか?

なんだかこちらのほうが分かりやすいような気もしますね。

[/box]そんな中、日本にもこんなに分かりやすい名前のついた無洗米がありました!

「洗うんじゃない」と「あら!おいしい」の意味を掛け合わせた絶妙なネーミングです。

これなら間違って洗うこともなさそうですね。

無洗米は、なぜ洗わなくて大丈夫なの?

そもそも何故とがなくて良いの?[/voice]

こんな風に考えたことはありませんか?

実は私も最初はそのように考えていた1人です。

しかし安心してください。とがなくて良い理由は、ちゃんとありますよ。

そもそも何故、白米は研ぐのか?

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/nigaoemaker.png” name=”かな” type=”r”]では、まず、根本的なことから考えてみましょう[/voice]そもそも、なぜ、白米は研ぐ必要があると思いますか?

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性普通.png” name=”夫” type=”l”]え?米は研ぐものだから??[/voice]いやいやいや。(笑)

実は、通常の精米のみの白米の表面には、まだ粘着性の強いヌカ(肌ヌカ)が残っているのです。

この肌ヌカは、従来の精米機で取り除くことができません。

そのため、この肌ヌカをキレイに取ってあげるために、研ぎ洗いをする必要があるのです。

お米の豆知識

ちなみに、無洗米ではない、通常の精白米を研ぎ洗いせずに炊くと、なんともヌカ臭いご飯になってしまうそうですよ。

しかし、現在は精米技術も向上しているため、昔ほど力を入れて研ぐ必要はないそうです。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-7.png” name=”かな” type=”r”]実際、研がずに炊いても問題なく食べられるのだとか![/voice]

とはいえ、やはりヌカの臭いは、しっかり残るそうですので、臭いが気にならない方は試してみてくださいね。

ちなみに、私は臭いに敏感なので、試すことができません。

試した方の感想をお待ちしています。(笑)

無洗米が洗わなくて良い理由

通常の精白米はとがずに炊くと、ヌカ臭いようですが、無洗米はとぎ洗いしなくてもヌカの臭いを感じることはありません。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-9.png” name=”かな” type=”r”]とぎ洗いしなくて良いのが売りなんだから、そうでないと困りますけどね[/voice]なぜなら、無洗米は、その製造工程で、今まで家庭でのとぎ洗いで落としていた肌ヌカを、前もって工場で落とす加工がされたお米なのです。

[box class=”yellow_box” title=”無洗米をつくる工程”]玄米→精白米(一般的なお米・とぎ洗いが必要なもの)→無洗米[/box]つまり、私たちが普段とぎ洗いして食べている精白米をさらに精米してつくられたのが無洗米です。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-7.png” name=”かな” type=”r”]今までとぎ洗いで落としていたものを、すでに工場で落としてくれているから、家でとぎ洗いする必要がないのね![/voice]無洗米の製法

そんな無洗米の作り方は実は一種類ではなく、たくさんあります。

[box class=”pink_box” title=”ヌカ式”]別名:BG精米方法。BはBran(ヌカ)、GはGrind(削る)の頭文字を表しています。

主に肌ヌカの粘着性を利用する方法で、最も肌ヌカが除去できる方法でもあります。

肌ヌカの強い粘着力を利用して、次々とヌカをはがしとり無洗米にする方法です。

肌ヌカの粘着力だけを使う方法の為、水などを使用せず、大量のとぎ汁が出ることもない環境に良い方法。

さらに、取れた肌ヌカは肥料などに利用されるため、ゴミも出ないエコな製法で、市場の70%以上がこの方法で精米されています。

[/box]

[box class=”blue_box” title=”タピオカ式”]

精白米に少量の水をいれ、そこから出た濃厚なとぎ汁をタピオカでん粉に吸着させて肌ヌカを取り除く方法。

タピオカでん粉に吸着させるため、排水の必要もありませんので環境にも優しい方法です。[/box] [box class=”green_box” title=”水洗い式”]

肌ヌカを水で洗い落とし、短時間で乾燥させることで無洗米にする方法。

肌ヌカを洗い落とす際に、工場で大量にとぎ汁が出てしまうのが難点な方法です。[/box] [box class=”yellow_box” title=”その他(研磨式など)”]

ブラシや不織布、研磨機などを使用して、肌ヌカを取りのぞく方法。

水は使用しないので、とぎ汁は出ませんが、粘着性の高い肌ヌカはこの方法では取りきれないことが多く、家庭でも数回とぎ洗いの必要があるのが難点です。

[/box]このように、無洗米をつくる工程は1つではなく、その工程によっては、無洗米でありながらとぎ洗いの必要なお米もあるのです。

しかし、現在、市場に出回っている無洗米のほとんどはヌカ式で精米されていますので、お店にある無洗米の肌ヌカはしっかりと取れていると考えても問題はなさそうですね。

本当に洗わないで大丈夫?どっちが正解なの?

Napstablook:正直に言うよ…僕、本当はまだ心のどこかで無洗米のこと疑ってるんだ……。洗わなくていいとか絶対にありえないって、内心思ってて……。ごめん…信じてあげられなくて……ほんとうに、ごめん………………….。

— UNDERTALEコピペ改変bot (@Undernet_UT_bot) November 3, 2019

ここまで説明しても、長年「米はとぐもの」と植えつけられた先入観から、なかなか抜け出せない人もいるかもしれません。

それもそのはず。

先ほど、同じ無洗米でも、その加工方法によっては、洗ったほうがよい無洗米もあるとお話したことを覚えていますか?

無洗米は、国による品質基準がないため、品質にバラツキがあるのです。

そのため、無洗米を選ぶ際は、本当に洗わずに炊けるものを選ぶ必要があります。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/09/サイトキャラクター.png” name=”無洗米が気になる主婦” type=”r”] でも、どの無洗米が洗わなくて良い無洗米なのかなんて見ただけでは分からないわ[/voice]そうですよね。でも安心してください!

国による基準はありませんが、実は全国無洗米協会という協会が独自に審査してくれているのです。

全国無洗米協会がとぎ洗いせずに炊けるという合格基準を満たしたお米には、下記のような認証マークをつけています。

画像引用:全国無洗米協会HP

この認証マークは協会の厳しい審査に合格した無洗米だけがつけられるので、この認証マークがついている無洗米は、安心して1度も洗うことなく炊いて大丈夫です。

[box class=”yellow_box” title=”認証マークの審査基準”]- 製造時に異物を添加しない

- 食味を落とさない

- 環境に高負荷をかけない

- 産業廃棄物を出さない

水の中にお米を入れて、一定時間浸透させた水の濁度を検査したり、特殊な顕微鏡で肌ヌカの残存がほとんどないものを合格とするなど、とても徹底しているようですよ。

これらの審査に合格し、無事に認証マークを与えられている無洗米なら、安心して洗わずに食べれそうですね。

[box class=”yellow_box” title=””]協会の認証マークのついた無洗米でも、米袋に「さっと1度洗ってください」と書かれていることもあるのだとか。

しかし、そのような場合でも認証マークのついているものは、協会の検査済みなので洗う必要はないそうです。

家庭での保管状況が分からないため、安全衛生上、「念のため」記載しているメーカーもあるそうですよ。

つまり、出荷時点では洗わずに炊いても大丈夫と合格しているお米ですが、「家庭の保管状況によっては、家庭での保管時についた汚れ等をさっと流したほうが良いこともありますよ。ちゃんと保管してくださいね。」という注意文でもあるのです。

[/box]基本的には、無洗米は名前の通り洗わなくても大丈夫なお米です。

本当に洗わなくて良いの?と心配な方は、是非認証マークのついた無洗米を探してみてくださいね。

上記の商品には、しっかりと認証マークがありますが、実は生協やスーパーの商品などは、認証していてもマークが付いていない場合があるそうです。

実際、先日私もスーパーの無洗米コーナーで注意深く見てみたものの、このマークはななか見つけられませんでした。

そのような時は、お店の担当者に確認すると良いそうですよ!

ネットでは簡単に見つけることができました。

お米は重いですし、送料が無料なことも多いのでネットで買ってしまうのも1つの手かもしれませんね。

え?でも水が濁りましたが…?

よし!無洗米だから水を入れて炊くだけ!と思ったら…

https://twitter.com/asada_santohei/status/9737602190?s=20

https://twitter.com/matukino/status/1190822010500206592?s=20

あれ?水が白く濁った?無洗米だけど、やっぱりとがないとダメなのでは?

と感じる人も少なくないようです。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/驚き.png” name=”かな” type=”r”]ちょ、ちょ、ちょーっと待ったーーーーー![/voice]無洗米買ったつもりだったんだけど水がやけに白く濁る。あれ?間違えた?もう袋捨てちゃったからわからない。とりあえず研ぐしかない。あー楽するつもりだったのに。。

— rinman (@rinman3) September 13, 2016

その白く濁った水、肌ヌカとは限りませんよ。

何度も言いますが、無洗米は基本的に洗わなくて良いお米です。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/nigaoemaker-1.png” name=”夫” type=”l”]でも、とぎ洗いしたとき白く濁ったよ?[/voice]そうなんです。確かに濁るんです。

しかし、その白い水の中に含まれているのは落ちていなかった肌ヌカではなく、

[box class=”yellow_box” title=””]- 水に溶け出した「でんぷん」

- 水を入れた時につく気泡(空気の泡)

なのです。

そのため、水を入れた時に濁ったとしても、とがずにそのまま炊いて大丈夫なのです。

気になる際は、とがずに水だけ取り替えると良いそうですよ。

ここで心配になってといでしまうと、どのようなことになるのか…次に詳しく説明しますね。

とにかく、ここでは「無洗米を炊くときに水が濁っても、原因は肌ヌカではないのでとがなくて良い」ということだけ覚えておいてくださいね。

無洗米を洗うとどうなる?

それでは、ここで冒頭のパパの質問に答えたいと思います。

優しさから、無洗米を間違ってとぎ洗いしてくれた我が家のパパ。

このようなやり取りがあったのです。

「無洗米は洗わなくても良いお米だが、とぎ洗いがダメなわけではないのか」

この時は、ぱっと答えられなかったので調べてみました!

すると、

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/nigaoemaker.png” name=”かな” type=”r”]結果的に、とぎ洗いはしないほうが良いということが分かりました!

(パパ…。ごめんね。)

[/voice]実は、無洗米はとぎ洗いしてしまうと美味しくなくなってしまいます。

無洗米の肌ヌカはすでにほとんど残っていませんので、精白米と同じようにといでしまうと、お米の表面にある「うまみ成分」が落ちてしまいます。

それどころか、本来なら損なわれないはずだった水溶性のビタミンB1などの栄養素も、とぎ洗いをすることで一緒に流してしまうことになります。

無洗米をとぎ洗いすると、精白米と同じように手間がかかるだけでなく、「うまみ」と「栄養」を失ってしまうという悲しい結果になってしまうため注意しましょう。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/nigaoemaker-2.png” name=”夫” type=”l”]そ、そんな…[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-9.png” name=”かな” type=”r”]パパ!気持ちは嬉しかったよ!これ本当!(落ち込ませちゃったな~苦笑)

[/voice]ちなみに…。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/nigaoemaker.png” name=”かな” type=”r”]それでも、やっぱり洗いたい!という人は、1度くらいなら、さっと洗っても大丈夫なようですよ。洗うときは肌ヌカはすでに除去されているので、とぎ洗いではなく、さっと流す程度に洗うのがポイントなんですって![/voice]

無洗米のメリット・デメリット

無洗米は洗わなくて良いというだけではありません。

ここで無洗米のメリット・デメリットを紹介したいのですが、どんなに考えてもメリットばかりになってしまうほど、無洗米はメリットが満載ですよ。

メリット

- 家事の手間・時間短縮

- 節水

- 環境に優しい

- 精白米より栄養素が豊富

- 精白米よりお得?!

家事の手間・時間短縮

これは、そのままその通り。

寒い冬に冷たい水でお米をとぐ作業は本当に辛いですよね。

共働きのお家では、家事の負担は1つでも減らしたいと考える人も多いはず。

無洗米なら、お水を入れて炊くだけなので大幅な時間と手間を短縮できます。

とぎムラができることもないので子どもでも簡単に炊くことができるのもポイント。

お子様のお手伝いデビューにもピッタリですよ!

節水

無洗米といえば、とぎ洗いしなくて良いので家事の時間短縮というイメージが強いですよね。

とぎ洗いしなくて良いというメリットは、時間や手間を短縮するだけでなく環境にも優しいのです。

まず、「とぎ洗い→流す」という工程が必要なく、炊く為の水しか必要にならないため、大幅な節水になります。

アウトドアはもちろん災害時の断水の際にも最小限のお水で炊くことができるので助かりますよね。

1年間、毎日3合炊いたと想定すると、その節水効果は2L ペットボトル828本分とも言われていますよ!

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]改めて見てみると、お米を炊くのって意外にもお水をたくさん使っていたのね

[/voice]環境に優しい

無洗米は、とぎ洗いによる「とぎ汁」が発生しないので環境に優しいのです。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]たかがとぎ汁。されどとぎ汁。[/voice]日本人の主食はお米ですから、どうしても毎日各家庭から大量のとぎ汁が排水されています。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性普通.png” name=”夫” type=”l”]でも、とぎ汁が出るからって特に問題はないでしょ?[/voice]とぎ汁は、肥料などに使われたり、洗顔に使う人もいたり、肌にも良く環境に悪いイメージはありませんよね。

確かに肌やお掃除にも活用できることで有名なとぎ汁ですが、実はその中には「リン」や「窒素」も含まれているのです。

それが、毎日各家庭から大量に排水されるわけですから、水質汚染や排水溝などの劣化の原因にもなりえます。

無洗米はとぎ汁を出さないことで、上記のような危険から環境を守るだけではなく、排水処理の燃料削減や施設自体の負荷の軽減にも繋がる環境に優しいお米なのです。

栄養素が豊富

洗うとどうなるの?の章で触れましたが、とぎ洗いしないで済むことで、お米本来がもつ栄養を損なうことなく食べることができます。

お米に含まれるビタミンB1は水溶性なので、とぎ洗いをしてしまうと、とぎ汁と一緒に流れてしまいます。

無洗米なら、栄養が水に溶けだしても、そのまま炊くことができるので、溶けだした栄養素も一緒にいただくことができますよ。

精白米よりお得?!

実は無洗米と精白米では、同じ重さで売られていても、実際の量は違うのです。

なぜなら無洗米は、工場で肌ヌカを落としているので、お米1粒1粒がまとっている肌ヌカの重さ分、精白米よりも多く入っているのです。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-7.png” name=”かな” type=”r”]洗わなくて良いだけでなく、同じ5kgでも実際に食べられるお米の量が多いなんて、なんだかお得に感じますよね。

さらに節水にもなるわけですから、節約の強い味方ですね。

[/voice]お米5kgで考えると、約150g分無洗米のほうが多いそうですよ。

デメリット

メリットが多すぎて、無洗米をオススメしたい身としては、デメリットがなかなか思い浮かびませんが、あえてデメリットをあげるのであればやはりこれだと思います。

[box class=”blue_box” title=”無洗米のデメリット”]- すぐに炊けない

- 金額が高い

- 取り扱いが少ない

すぐに炊けない

無洗米はとぎ洗いをしない分、吸水時間を少し長めに取る必要があります。

その時間は約1時間~2時間。夏場でも30分は吸水時間をとっていただいたほうが良いようです。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-9.png” name=”かな” type=”r”]吸水をしっかりしないと、少し固めのお米になってしまうようですよ。[/voice]帰りが遅くなって、「すぐにご飯を炊きたい!」という時には、少しヤキモキしそうですよね。

最低でも10分~20分は吸水する時間が必要であることは頭にいれておいてくださいね。

金額が高い

スーパーのお米コーナーで見ていただくと分かりやすいですが、無洗米は精白米に比べて価格設定が少し高くなっています。

同じ銘柄の精白米に比べ、平均で300円~500円ほど高いようです。

しかしメリットでお伝えしましたが、同じ5キロでも無洗米のほうが量が多いので、精白米にくらべ割高というほどではないかもしれませんね。

取り扱いが少ない

無洗米の魅力に気づいて、

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/09/サイトキャラクター.png” name=”無洗米が気になる主婦” type=”r”] よし!今のお米がなくなったら無洗米にしよう![/voice]と意気込んでみても、

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/09/サイトキャラクター.png” name=”無洗米が気になる主婦” type=”r”] あれ?これだけ?[/voice]知名度がどんどん高まっている無洗米ですが、まだまだスーパーなどでは圧倒的に精白米が優勢です。

無洗米は取り扱っている商品の種類も少ないことが多いのです。

沢山の種類の中から、お好みのお米を食べたい方は、手軽にネットで購入することをオススメします。

種類が豊富なのはもちろん、ネット購入なら重いお米を玄関まで運んでもらえますからね。

これから無洗米生活をお考えの方は、是非ネット購入も検討してみてくださいね。

無洗米の美味しい炊き方

無洗米って美味しくないね。

— どーまん (@170922819681223) November 9, 2019

「無洗米は美味しくない」と感じてしまうのは勿体ない!

先ほども説明した通り、無洗米はとぎ洗いしなくて良いので普通のお米より「うまみ」成分が多いのです。

そのような無洗米を、おいしく食べていただくためにも、正しい炊き方を紹介しますよ。

[box class=”yellow_box” title=”無洗米の美味しく炊く4つのポイント”]- お米の量は正確に計量する

- 水の量は精白米より多めに

- お米にしっかりと吸水させる

- お米を平らにならしてからスイッチオン

お米をはかって、水を入れて炊くだけの無洗米ですから、難しい炊き方はありません。

POINT大事なことは、お米もお水も計量をしっかりとするということです。

その時にオススメなのが、

こちらは 無洗米専用の計量カップです。

無洗米は、通常の精白米と水の量が異なりますので、専用のカップがあると簡単で正確です。

専用カップでお米をはかったら、お水の量は炊飯器の内釜の目盛り通りで大丈夫ですので簡単ですよね。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/nigaoemaker.png” name=”かな” type=”r”]わざわざ計量カップを買うまでもないのでは…という方は、無洗米1カップにつき小さじ1(5㏄)の水を追加して炊いてくださいね。[/voice]POINTしっかりと水に浸すことも重要です。

無洗米は固いイメージですねw(偏見w)

— ナタリ (@nya_ta_rin) September 6, 2019

無洗米は、通常のお米よりも固いと感じる人が多いようです。

これは、お米の吸水が足りていないからです。

ふっくらと美味しいお米を炊く為には、できる限りたくさんのお水を吸わせたほうが良いのです。

もし時間が許すのであれば2時間ほど浸しの時間があると、ふっくら美味しいお米になりますよ。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/nigaoemaker.png” name=”かな” type=”r”]ちなみに、炊飯器のスイッチを押す前に、表面を軽くならして平らにしておくと炊きムラを防ぐことができますよ!このひと手間が大事なんです[/voice]

最近は無洗米コースがある炊飯器もありますので、もしお持ちの炊飯器に無洗米用のコースがあれば、その通りに炊いていただくとより美味しく食べれますよ。

無洗米の保存方法

無洗米はとぎ洗いせずに炊くお米ですので、通常のお米以上に保存状態には気をつけましょう。

お米にわく虫は、基本的には肌ヌカを好むので、無洗米にはあまり発生しないという情報もあります。

しかし、いつどのタイミングで紛れ込んでしまうかも分かりませんし、洗わずに炊くことを考えると衛生上だけでなく気持ちの面でも気を付けたいですよね。

無洗米と通常の精白米の保存方法は同じです。

無洗米だからといって変えることはありません。

お米にとって、最も避けたい保存環境が「高温・多湿・酸化」です。

そのため可能であれば、

[box class=”yellow_box” title=””]- 温度は15度以下

- 湿度は70%以下

- 空気に触れない場所

を全て叶えることができれば、お米も大喜びです。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/nigaoemaker.png” name=”かな” type=”r”]多湿なシンク下や高温になりやすいオーブンの近く、直射日光が当たる場所は最低減避けましょう!

[/voice]また、お米は精米直後から酸化がはじまり、味が落ちていきます。

買った時の袋には小さな穴が開いていますので、袋のままではなく密閉できる容器にいれて保管することも大事ですよ。

しかし、このような状況を全てお家の中で叶えるのはなかなか難しいですよね。

そこでオススメなのが、冷蔵庫での保管です。

冷蔵庫のスペースに余裕があれば、密閉米びつにいれてしまっておけば、温度も湿度も低い冷蔵庫はお米にとっては1番良い環境です。

経験上最高の米びつは500ccのペットボトルですね。

約3合分入るので詰めたあとはカップでの計量も不要ですし、研ぐ直前まで密閉状態が保てるので鮮度も落ちにくい。

冷蔵庫が大きければそのまま冷蔵保存もできるし「あと何回分炊ける」的な残量が本数で把握できて最高。合理的この上なしデス。— 海月 (@kuragenoshippo) September 4, 2019

ちなみに米びつではなく、ペットボトルを米びつの代わりに使用するのも、しっかり密閉できるだけでなく便利だそうですよ。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/06/nigaoemaker-4.png” name=”かな” type=”r”]一人暮らしや夫婦2人だけの時なら2kgのお米でも充分だと思うけど、4人家族になった今、お米2kgではあっという間になくなっちゃう!

冷蔵庫に入る米びつは2kg用ばかりだし、5kg全て冷蔵庫にいれるのはさすがにスペースがとられてしまうし…

[/voice]この記事を読んでくださっている方の中には、私と同じような悩みを抱える人もいるはず。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/nigaoemaker.png” name=”かな” type=”r”]そのような時はコレ!お米の冷蔵庫です![/voice]これなら大容量にも対応していて、庫内を15度以下に保冷してくれるので、冷蔵庫に保管するのと同じような効果が期待できます。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/女性社員ほほえみ.png” name=”口コミより” type=”l”]年々気温が高くなる夏場も美味しいご飯が食べられ虫の心配も要りません。良い買い物をしました。

又迅速丁寧な対応ありがとうございました。[/voice]

サイズが大きいので、少し場所をとりますが、正しく保管できるので美味しさ長持ち!美味しいお米が食べられるのでオススメですよ。

[box class=”green_box” title=”ちなみに…”]お米には賞味期限や消費期限の記載はありません。

その為、精白米・無洗米に関わらず、常温であれば

- 春~夏→約1カ月

- 秋~冬→約2,3カ月

の期間内に食べきれる量を購入することが美味しく食べるポイントです。

※冷蔵庫(15度以下)で保存の際は約5~6カ月長持ちさせることができるそうですよ。

[/box]

まとめ

無洗米のおすすめポイントをたくさん紹介してしまいましたが、1番大切なことは

[box class=”yellow_box” title=””]無洗米はとぎ洗いしない[/box]ということです。

無洗米は、普段とぎ洗いで落としていた肌ヌカを、すでに工場で落として出荷されたお米のことです。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/nigaoemaker.png” name=”かな” type=”r”]認証マークのあるお米を選ぶと安心ですよ[/voice] [box class=”blue_box” title=”無洗米をとぎ洗いしてしまうと…”]- お米表面にある「うまみ」成分が損なわれる

- とぎ汁と一緒にお米本来が持つ栄養素を流してしまう[/box]

無洗米をとぎ洗いしても良いことはありません。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/nigaoemaker.png” name=”かな” type=”r”]どうしても洗いたい時は、とぐのではなく、さっと洗う程度にしましょう。[/voice]無洗米は精白米より

- 価格が高い

- 店舗で取り扱っている種類も少ない

- 吸水時間が必要なためすぐには炊けない

というデメリットがあります。

しかし、そのようなデメリットをも上回るメリットがこちらです。

[box class=”pink_box” title=”無洗米のメリット”]- 家事の手間・時間短縮

- 節水

- 環境に優しい

- 栄養素が豊富

- 同じ重さでも精白米より多く入っている

メリット満載の無洗米をおいしく食べるためにも

- しっかり計量する

- しっかり水に浸す

という2つが大切です。

お米の保管場所は「高温・多湿・酸化」を防ぐため、密閉容器にいれて冷蔵庫保管がオススメです。

無洗米のこと、記事を読む前より分かっていただけましたか?

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-7.png” name=”かな” type=”r”]この冬は、冷たい水でお米をとぐより、無洗米で楽して美味しいお米を食べちゃいましょう♪[/voice]

- 調味料の保存方法は本当にそれで合ってる?一覧とまとめで詳しく紹介

- 鏡餅の賞味期限切れはいつまで大丈夫?美味しい食べ方は?日持ちは?

- みかんの保存に冷蔵庫はアリ?箱買いみかんを長持ちさせよう!

- いろんな食べ物についても読んでね!生活雑学まとめ[/box]