土用の丑の日と聞いたら=鰻(うなぎ)を食べる日!

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性うれしい.png” name=”夫” type=”r”]鰻重食べたい[/voice]鰻を食べる日、私もそう思ってます。スーパーにも「土用の丑の日うなぎ」そんなキャッチコピーの鰻がずらりと並んでます。けど、土用って何?丑の日って何?なぜ鰻をたべるのかな?全然わからないです!

「土用の丑の日今年は何日って」情報番組などで耳にしますが、数年前は「今年は何日と何日の2回です」と言っていたのも覚えています。

なぜ2回と1回とあるのか?3回は聞いたことないから無いのかな…とは思います。

憲法記念日とか、子供の日みたいに、何月何日と決まっているわけではないっていうのはなんとなくわかるのですけど…

とにかくわからないことだらけなので調べてみました。

土用とは?

土曜ではありません。土用とは五行に由来する暦の雑節(ざっせつ)の一つです。

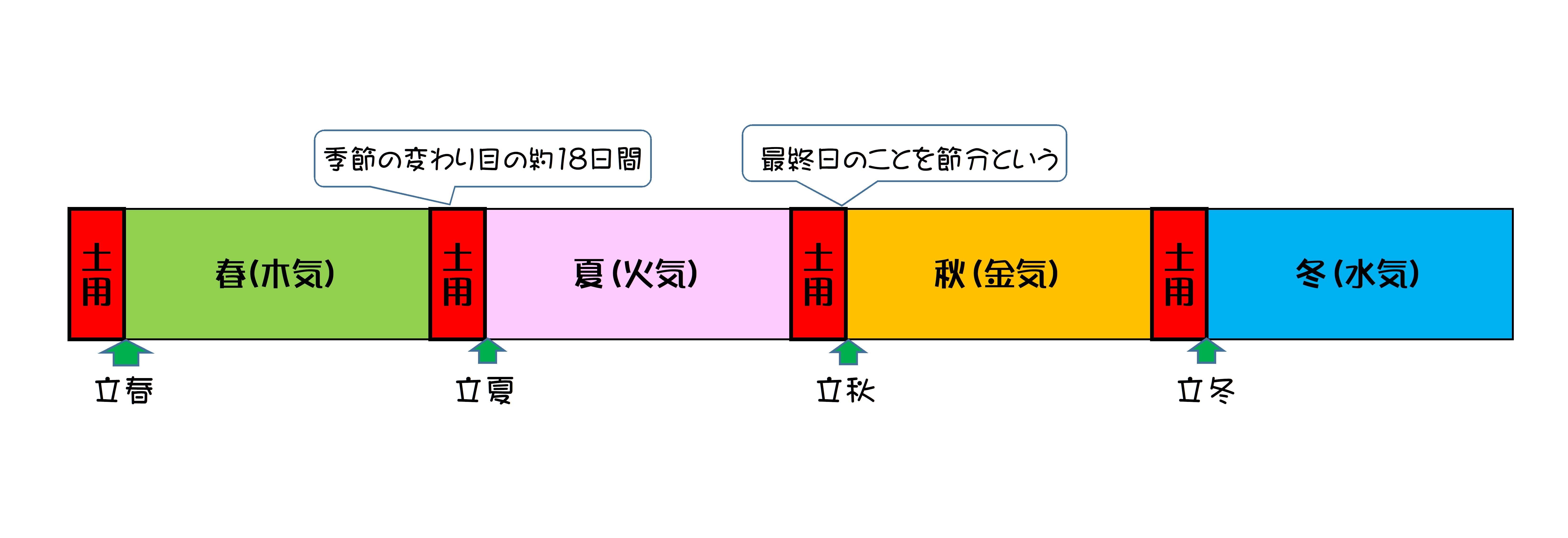

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-9.png” name=”かな” type=”l”]五行?雑節?意味わかりませんよね~[/voice]五行とは「万物は火・水・木・金・土の5種類の元素からなる」という古代中国発祥の自然哲学的思想によるもので、火は夏の象徴、水は冬の象徴、木は春の象徴、金は秋の象徴、土用の「土」は植物の芽が地中から発芽することから季節の変わり目の象徴とされています。

雑節とは、二十四節季、五節句など中国から伝わったもののほかに、日本の季節の移り変わりをよりつかみやすくするために設けられた特別な日のことで、

節分・彼岸・社日・八十八夜・入梅・半夏生・土用・二百十日・二百二十日の9つです。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”l”]五行の思想は古代中国が発祥だから、季節感もちょっとズレがあるみたい[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性普通.png” name=”夫” type=”r”]古代中国だと、今の北京のように東側ではなくて、もっと西よりの内陸側ってこどだろうし、きっと気候も違っただろうね[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”l”]6月に夏至があって、立秋が8月の前半にあるのって、日本の気候とちょっとずれてるな~と思ってたのよね[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性普通.png” name=”夫” type=”r”]日本の季節感がつかみやすくなるように雑節をを作るって、日本人ならではの細やかさだと思うなぁ[/voice]四立(立春・立夏・立秋・立冬)の直前(季節の変わり目)の約18日間を土用といいます。土用は一年に4回あるのです。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-9.png” name=”かな” type=”l”]土用って夏だけだと思ってた[/voice]

土用の最後の日のことを節分というのだそうです。立春の前日の土用最後の日が豆まきの節分ってことです![/voice] [box class=”pink_box” title=”関連記事”]

節分に豆まきをする意味・由来!子どもでも簡単に片づけられる方法は?

節分に投げる豆の種類や食べる数は?豆まき以外の方法ってあるの?

[/box]

丑の日?何回?

この土用の期間に巡ってくる丑にあたる日のことを土用の丑の日と言います。約18日間のうちに巡ってくる十二支の丑の日なので2回ある年もあります。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性普通.png” name=”夫” type=”r”]土用の一日目が丑の日だと12日後にもう一回丑の日が来るってことだね[/voice]当たり前ですが夏以外の土用の丑の日もあります。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”l”]丑の日ってのがわかんないな~十二支ってことは寅の日とか申の日とかもあるのかしら?[/voice]

十干(甲・乙・丙…)と十二支(子・丑・寅…)を組み合わせて六十干支(甲子・乙丑・丙寅…60通りできる)が不断で循環しています。

寅の日は金運を高める日と言われるそうです。酉の日には酉の市が行われたりしますね。

暦をみると記載があります(旧暦表示カレンダーなども見てください)。

鰻を食べるのはなぜ?

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性うれしい.png” name=”夫” type=”r”]暑い季節に栄養価の高い鰻を食べるのって夏バテ防止のためでしょ![/voice]

実は、天然鰻の旬は秋から冬にかけてで夏場の鰻は脂の乗りも栄養価もそこまで高いわけではないようです。江戸時代はただでさえ暑さで食欲が落ちるのに、旬とは言えない脂乗りの良くない鰻は好まれず、売上も落ちたそうです。

売上減に悩んだ鰻屋に相談された平賀源内(江戸時代の学者)が「本日、土用丑の日」と貼り紙をしたのが鰻を食べる習慣の始まりと言われています。

土用の丑の日は鰻を食べるというのがすっかり定着した今は、養殖鰻の旬を夏にあわせるような水温管理がされており、土用の丑の日には脂の乗った美味しい旬の鰻を食べることが出来るようになっています。

その他の風習

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”l”]鰻は源内さんのおかげですっかり土用の丑の日の看板商品だけど、他にも何か土用の丑の日の物ってあるのかな?[/voice]土用しじみ

しじみは旬が夏と冬にあり、夏食べるしじみは土用しじみ、冬に食べるしじみは寒しじみと言います。

しじみは栄養価が高く、肝臓の働きを助ける効果もあると言われます。

夏の暑さや冬の寒さに負けないための古人の知恵でしょう。

土用餅

夏の土用に食べるあんこ餅のことを土用餅といいます。京都や金沢を中心に関西や北陸で残っている風習です。

古来より小豆は邪気を払う効果があるとされていますし、お餅は力持ちに通じますから、小豆餡のお餅は縁起の良いこと間違いなしです。

伊勢神宮の有名な赤福!土用餅にぴったりですね!

引用先:伊勢名物赤福

土用卵

土用の時期に産み落とされた卵のことを土用卵といいます。

卵はそもそもパーフェクト食品として栄養価も高く価格も優等生な食品です。

土用の時期のものが特別栄養価が高いのかは眉唾ものですが、暑さ負けしないために栄養価の高いものを食べましょう!ということだと思います。

「う」のつく食べ物

土用の丑の日は「う」のつく食べ物や黒い色の食べ物がいいと言われています。

鰻も「う」ですし、しじみは「黒い」ですね。

- うどん…夏バテしていてもスルスルと食べやすいですし、冷やしうどんなどもありますね。

- 梅干し…クエン酸の効果で疲労回復に役立つ食品です。

- 瓜(うり)…あつい体を冷やす食べ物ですし、夏場が旬です。きゅうりやゴーヤ、スイカやメロンなどウリ科の食べ物はいろいろありますし、旬のものは栄養価も高く美味しいです。

牛肉(うしにく)や馬肉(うまにく)もアリなんじゃ?[/voice]

どうやら、それも有りのようです。

土用の虫干し・土用干し

カビや虫の害から守るために、衣類や書物に風を通す陰干しをすることをいいます。

夏の土用は梅雨明けの頃なので、梅雨でじめじめと湿気たものに風を通す必要性があってのことでしょう。

昔は着物や履物だけでなく、掛け軸など大事にしまい込んでおいたものなども土用の虫干しをしたようです。

丑湯

夏バテ防止や疲労回復のため薬草をいれた「丑湯」に入る風習です。

薬草はドクダミ(あせもや湿疹に効果あり)や緑茶(サポニンやカテキンがすっきり引き締める)、桃の葉(お肌に良い)などが良いようです。

刻んで袋に入れたものをお風呂に入れ、水から沸かすのが良いそうですが、給湯式などでも初めから入れておけば十分香りが出てリラックス効果もあると思いますのでお試しください。

丑湯祭りを行うところもあります。

他の季節の土用には何を食べるか

夏の土用の丑の日には「う」のつくものや「黒い」ものを食べるのが良いというのはわかりましたが、その他の季節にも土用はありましたよね。

調べてみたら、それぞれ食べるとよいと言われるものがありました。

| 春 | 戌の日 | 「い」のつくものや白いもの | いちご・いわし・いんげん豆・しらす など |

| 夏 | 丑の日 | 「う」のつくものや黒いもの | うなぎ・うどん・梅干し・しじみ など |

| 秋 | 辰の日 | 「た」のつくものや青いもの | 大根・さんま(青魚)など |

| 冬 | 未の日 | 「ひ」のつくものや赤いもの | ヒラメ・ひじき・トマト など |

まとめ

鰻を食べる日だと思っていた土用の丑の日について、調べてきました。

[box class=”blue_box” title=””]- 土用は季節の変わり目の約18日間のこと

- 土用の丑の日は夏だけではない

- 「う」のつく食べ物を食べるといいとされる

- 丑湯などの風習があるところもある

それにしても、鰻を食べることにはもっと奥深い理由があると思っていたので、ちょっと拍子抜けです。

けれど昔は今のように栄養状態も良くなかったでしょうし、食べるものも簡単に手に入るわけではなかったのでしょう。

夏の季節に食欲減退でフラフラでは命も危ぶまれたかもしれません。

その他の季節の土用にも、その時期にあったものを食べるようになっていました。

医食同源という言葉を昔の人が知っていたのかはわかりませんが、少しでも縁起を担いで、栄養価の高いものを食べようとする人々の知恵なのだと思いました。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-8.png” name=”かな” type=”l”]鰻、最近はお高いから見ないことにしてきたけど…[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-7.png” name=”かな” type=”l”]鰻じゃなくてもいいんじゃない![/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性うれしい.png” name=”夫” type=”r”]鰻重食べたい~~~[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-9.png” name=”かな” type=”l”]うどんとか~[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性怒り.png” name=”夫” type=”r”]うなぎ~~~[/voice] [voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/娘普通.png” name=”娘” type=”l”]うし焼肉がいい!うしにく![/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-7.png” name=”かな” type=”l”]ハイ決まりね![/voice] [box class=”pink_box” title=”関連記事”]半夏生の読み方って?意味とその由来は?実は地域によって風習も違う!

[/box]