夏が終わると空が高くなって、風もさわやかになり夜空もきれい!

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]お月見団子を作りますよ~♪お団子にするの手伝ってちょうだ~い[/voice] [voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/娘普通.png” name=”娘” type=”l”]やるやる~[/voice] [voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/息子普通.png” name=”息子” type=”l”]おだんごつくる~[/voice] [voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/娘普通.png” name=”娘” type=”l”]ねぇママ?お月見団子ってお餅なのかな?まるいお餅?[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]お餅を丸めるのはお正月の鏡餅だよ!お餅は冷めたら固くなっちゃって、そのままでは食べられないわ[/voice] [voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/%E5%A8%98%E5%9B%B0%E3%82%8A%E9%A1%94.png” name=”娘” type=”l”]お団子とお餅って違うの~?何が違うの~?[/voice]

う~~~ん。娘の質問にちゃんと答えてあげられる自信がない…です。皆さんはどのくらいわかっていますか?

NHKの番組の中で「お団子とお餅の違い」を巣鴨の和菓子屋さんの前で街頭インタビューした結果17組全員正解してました!

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-7.png” name=”かな” type=”r”]さすが!巣鴨はおばあちゃんの原宿といわれるだけあって、インタビューされるのも高齢者ばかり[/voice]けれど、同じ質問を渋谷で若い人にインタビューした結果は25人中23人が不正解でした。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]ある意味納得~。私も若い人ですから[/voice]この際ですから、違いをきちんと説明できるようになりたいですね!ばっちり調べたいと思いますので最後までお付き合いください!

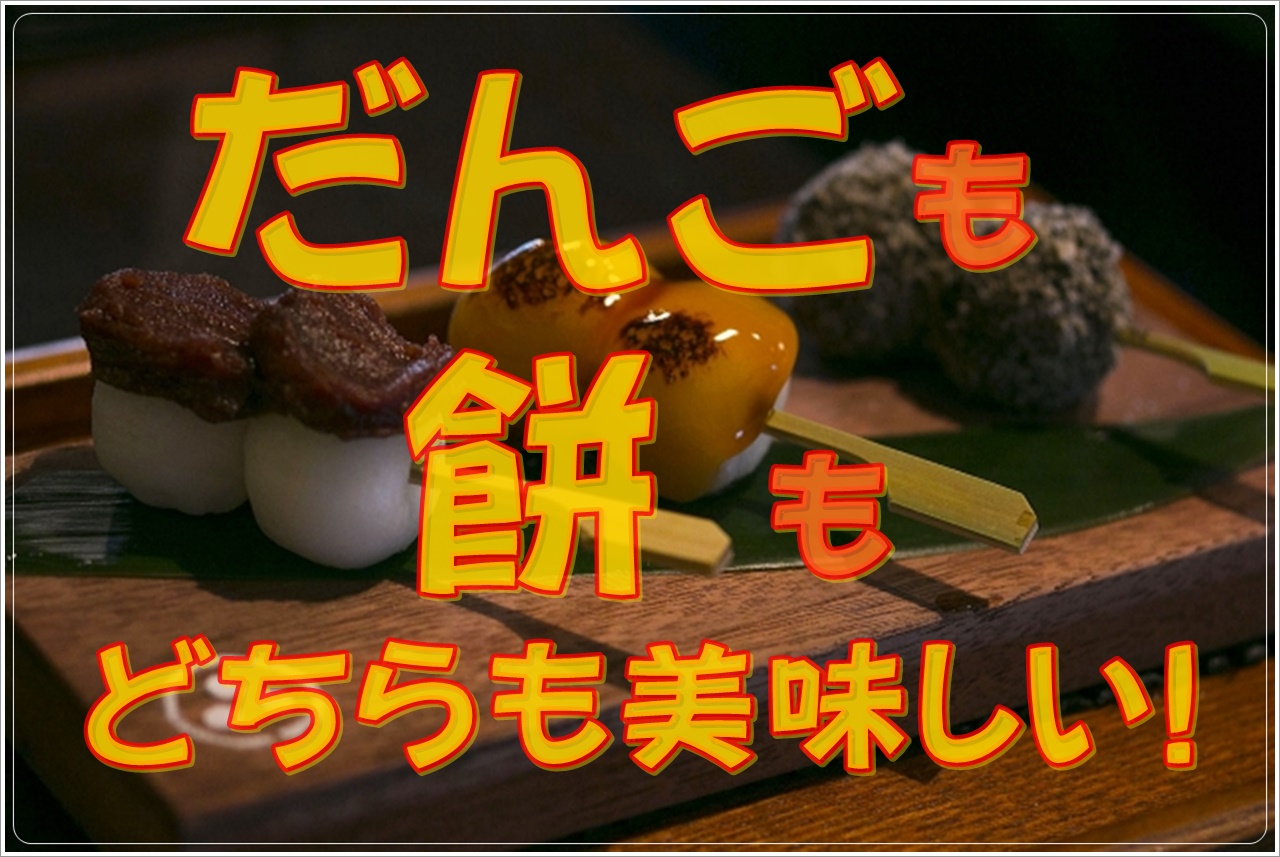

団子と餅の違い

いきなり核心から行きます!団子と餅の違いは粉か粒かです!

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/nigaoemaker.png” name=”かな” type=”r”]どう?わかったかな?[/voice] [voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/musumeodoroki.png” name=”娘” type=”l”]????[/voice] [voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/musukoodoroki.png” name=”息子” type=”l”]?????[/voice] [box class=”blue_box” title=”団子と餅の違い”]- 団子は、米など穀物の粉を水かぬるま湯でこねて丸め、蒸したりゆでたりしたもの。

- 餅は、もち米など穀物の粒を蒸してついて、丸くしたり、平たく伸ばして切ったもの。[/box]

団子を作るときに使用するのは上新粉(うるち米(=普段食べているお米のこと)を粉にしたもの)などです。

餅はもち米ですね。

うるち米も、もち米もお米ですよね。どちらのお米も成分の4分の3は炭水化物で、その90%以上がデンプンです。

デンプンにはアミロースとアミロペクチンの2つの成分があるのですが、もち米は粘り気を出すアミロペクチンしか持っていません。

もち米を水に十分ひたして蒸すと、アミロペクチンが水を含み、これをつくと粒がつぶれて柔らかく粘り気のある餅になるのです。

一方、うるち米のデンプンはアミロースとアミロペクチンの両方を持っているのでもち米ほどの粘りは出ません。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/娘普通.png” name=”娘” type=”l”]だからお団子はびよ~~んってならないんだね![/voice]でも、団子と餅の違いはこれで終わりではありません。ややこしいのがあるから、まだ続きますよ。

団子(だんご)って何だろう?

上記のように、穀物の粉をぬるま湯や水でこねて丸め、蒸したり茹でたりしたものが団子ですが、やがて「だんご」という言葉自体が丸めたものを指すようになりました。

そして丸っこい形のものを指して「肉だんご」や「だんご鼻」「だんご虫」という風に使われるようになったそうです。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]髪を小さく丸めた髪型はお団子ヘアーって言うよね毛糸などが絡まってダマになったりしたときも団子になったとか言ってしまうし[/voice]

この投稿をInstagramで見る

団子の語源は諸説あるようですが、遣唐使が唐から日本に持ち帰った団喜(だんき)というお菓子が、粉を使って作るところから団粉となり小さなものであるから団子になった。というのが通説です。

[aside]プチ情報滋賀県大津市に団喜という名前の和菓子屋さんがあります。

店名と遣唐使の持ち帰ったお菓子「団喜」と関連があるのかはわかりませんでした。

毎月第4土曜日には工場特売をしており、大福500円つめ放題もあるんですって!皆さん30個以上は詰め込むようですよ~!

私も行きたい!

[/aside]他の説では、縄文時代までさかのぼります。クヌギ・ナラの実(どんぐり)を食べるのにアクが強く食べにくいので、実を粉状にして水にさらしアクを抜き、団子にして食べていたということです。

そしてもうひとつ。弥生時代以降、神様にお供えした「しとぎ」が起源だという説です。

「しとぎ」とは、米を水に浸して柔らかくしたものを、つぶして粉にし、餅のように固めて神前にお供えするもののこと。

古代からの米粉が「しとぎ」であり、それで作った団子のことを「しとぎ団子」といいます。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/%E5%A8%98%E5%9B%B0%E3%82%8A%E9%A1%94.png” name=”娘” type=”l”]ママ~、ぜんぜん美味しそうに聞こえないね[/voice] [voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/%E6%81%AF%E5%AD%90%E5%9B%B0%E3%82%8A%E9%A1%94.png” name=”息子” type=”l”]おいしくないの~[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-9.png” name=”かな” type=”r”]食べてもいないのにすごい想像力だこと[/voice]

いろいろな団子

現在は美味しい団子がたくさんあるように思いますけど、皆さんはどんな団子をイメージしますか?

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-7.png” name=”かな” type=”r”]ママはみたらし団子大好き![/voice] [voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/息子普通.png” name=”息子” type=”l”]すき~[/voice]最近は和菓子屋に行かなくても、スーパーやコンビニにみたらし団子が並んでいるのでいつでも買えますね。ところで、みたらし団子っていつごろからあるのでしょうか?

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-9.png” name=”かな” type=”r”]さすがに遣唐使のころや縄文時代には、みたらし団子はなさそうですものね[/voice]みたらし団子

京都の下鴨神社では夏になると、平安時代から続く歴史のある「御手洗祭(みたらし祭)」が行われています。この御手洗祭の境内で串に刺して焼いた団子が売られていました。

これがみたらし団子の始まりと言われています。ちょっと意外ですが、みたらし団子は夏のお菓子だったんですね~。

京都で生まれたこの串団子、たちまち大人気になったそうです。1本の串に5つ刺さっていましたが、皆が人気にあやかったのでしょうか?5つ刺しの団子が全国に広まっていったそうです。

いつから始まったのか調べてみたのですが、正確なことはわかりませんでした。けれど江戸時代にはすでに下鴨神社のみたらし団子は有名だったそうですよ。

長い歴史があるんですねぇ。

この投稿をInstagramで見る

お月見団子

お月見といえば、月にはウサギがいて餅をつく姿がうつっている~という話とともに、お月見団子が連想される食いしん坊の私ですが。

お月見とは、もともとは中国の十五夜という月を愛でる行事で、平安時代に日本に渡ってきて貴族の間で流行したといわれています。

月の宴として日本で初めて開かれたのは897年とされていて、平安貴族たちが詩歌を詠み、風流を競い合いました。

お団子の登場するお月見が庶民に広まったのは江戸時代。ちょうど米の収穫の時期と重なる頃で、収穫したての米を団子にして豊作を祝ったと伝えられています。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-7.png” name=”かな” type=”r”]お月見、風流だものね!月見団子は簡単に作れるので是非皆さんも手作りしてはいかがですか![/voice] [arve url=”https://www.youtube.com/embed/Xt7hGBMaeik” /]

三色団子(お花見団子)

みたらし団子と同じように、スーパーやコンビニでお目にかかる機会が増えた三色団子です。ピンクと白と緑のうっすらと甘いお団子は見た目もかわいらしくて、思わず手に取ってしまいます。

この三色団子は「お花見団子」ともいわれていますね。

派手好きだった豊臣秀吉が、晩年になって京都の醍醐寺で盛大なお花見を催したことは有名な話ですが、その際にお茶菓子として皆に振舞われたのがこの三色の団子だそうです。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/娘普通.png” name=”娘” type=”l”]きれいな色に意味はあるの?[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]ピンクはつぼみの時期、白は開花した桜、緑は葉桜、という桜の移り変わりを順に表しているとかピンクは桜の春、白は雪の冬、緑は葉が茂る夏で、秋がないのは食べ飽き(秋)ないという意味だとか

ピンクは桜、白は白酒、緑はよもぎと、すべて春をあらわしているとか

いろんな説があるみたいなの[/voice]

他にもまだまだいろんなお団子がありますよね!

笹団子とかゴマ団子とか、桃太郎のきびだんごとか・・・ね。

餅って何だろう?

餅の歴史は団子よりもさらに古くなり、発掘される土器などから、古墳時代後半には餅は作られていたと考えられています。

餅はお正月や祝い事など、特別な日の食べ物でした。桃の節句や端午の節句でも餅(菱餅やちまき)を食べたり、お盆やお彼岸にも餅(牡丹餅・おはぎ)を食べたりします。

お正月には雑煮をたべますね。ご年配の方は縁起物だから、と必ず召し上がるのではないでしょうか?お餅を食べると元気になるという人もいます。

餅は日本人の生活や行事に欠かせない存在です。

さて、お餅は何でできてるんだろうって、考えるまでもないですよね!

もち米を蒸して、臼と杵でぺったんぺったんとつきあげたのが餅です。

つきたての熱々を小さくちぎって餡子餅やきな粉餅、大根おろしでからみ餅をいただくのは最高です。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-9.png” name=”かな” type=”r”]ママが小さなころは、ママのおばあちゃんのお家の庭で餅つきをしていたのよ[/voice] [voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/娘普通.png” name=”娘” type=”l”]いいな~~~[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-9.png” name=”かな” type=”r”]あななたちのおばあちゃんがお手伝いをしていたの・・・つきあがった餅を臼から取り上げる時、あまりに熱いので地面に落として大騒ぎになっていたけどね[/voice] [voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/息子普通.png” name=”息子” type=”l”]おとしたの~[/voice]

丸く固めて鏡餅にしたり、丸餅にしたり。平らに伸ばしてのし餅にしたり。

冷めて硬くなったお餅を焼いて醤油と海苔で磯辺焼きで食べたり、お雑煮にしたり。いろんな食べ方がありどれも美味しいです。

お雑煮は地方によっていろいろな作り方があるそうですね!

私は関東なので、すまし仕立ての汁に焼いた角餅、具は鶏肉・小松菜・しいたけ・人参・大根って感じです。

岡山には、あぶったスルメと昆布のだし汁に、焼き目を付けてから茹でた丸餅、はまぐり、車えび、ほうれん草、豆腐、長ねぎ、かまぼこなどに、糸花かつおとゆずをちょんと添えた豪華な雑煮があるのだそうですね。

友人の地元三重県では、里いもと大根を煮たものに、焼いた丸餅が入り、汁は赤味噌仕立て。彼女は関東のは雑煮じゃないって言ってましたけど、私には赤味噌汁の中の餅の方が不思議です(笑)

[arve url=”https://www.youtube.com/embed/CftreBvixP0″ /]鏡餅もお汁粉や雑煮でいただいたり、小さく砕いてカラカラになるまで干したものをじっくりと低温の油で揚げ、しょうゆをちょっと垂らした揚げ餅にしても美味しくいただけます。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/息子普通.png” name=”息子” type=”l”]おいしそう~[/voice] [voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/nigaoemaker.png” name=”かな” type=”r”]これはね、揚げる前に何日もかけてよーく干すことが肝心干してお餅の水分を抜いておかないと、揚げたときにお餅がカリっとならずに柔らかくなってしまうの

やわらかくなったところが冷めてしまったら、歯が折れそうなくらいカチカチに固くなっちゃって食べられない![/voice] [voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/娘普通.png” name=”娘” type=”l”]お餅はアミロペクチンっていうのが水分があると柔らかくなって粘るって、さっき教えてもらったもんね!

冷めたらまた固くなるのも教えてもらった![/voice]

いろいろ思い出していたら、お餅が食べたくなってきましたね~。

昔から夏の餅は美味しくないって言われますど、特に理由はないんだそうです。

地域によってはお盆の時期にはきな粉と黒蜜で作る安倍川餅が欠かせないというところもあるそうですし。

お餅は冷めると固くなるので、熱々でしか食べられません。暑い季節に熱々の餅を食べたらもっと暑いだろう!と、ちょっとした理由や、餅は水分を多く含むので夏場はカビやすいからダメだとか言われてきたようです。

今は住まいの空調も整っているので、暑いときでも熱いものを美味しく好きなように食べられますね!

ややこしい!餅なの団子なの?大福餅や柏餅

お団子やお餅のおいしそうな話ばかりしていたら色々な美味しいことを思い出しました。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]ママが小さいころはね、春になるとおばあちゃんと一緒に近所の原っぱにヨモギを摘みにでかけたものよそのヨモギで草もちを作るの[/voice]

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/娘普通.png” name=”娘” type=”l”]原っぱの葉っぱで草もち~?[/voice]

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/息子普通.png” name=”息子” type=”l”]え~~~~~[/voice]

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]どんな葉っぱでもいいわけではないのよ。原っぱに自生しているヨモギという草を摘むの[/voice]

[aside]思い出裏話

ヨモギを摘みに行くと、道路に面したところには大きく良く育ったヨモギがたくさん生えていました。

けれど、おばあちゃんに「道路に近いところは取ったらダメ」と言われていました。

おばあちゃん曰く、道路に面したところは犬がおしっこをひっかけているからよく育つのだって(笑)[/aside]

子供のころは、こうしてヨモギを摘んで草もちにしたり、土筆(つくし)を摘んで煮て食べたりと、普通に野山に自生しているものをが食卓に並んでいました。

今は、自生している所も少なくなりましたし、何でもスーパーで買えちゃいますね。

七草がゆの春の七草も野山に自生している草ですが、これも今はスーパーで買えますね。

昔は当たり前のことだったのかもしれないですが、身近にあるものを上手に食べてきたんだな~と今更ながら感心します。

[box class=”pink_box” title=”春の七草について詳しい記事はこちら”]「七草粥」由来は?七種類の野草とは?作り方もまとめて学ぼう![/box]

昔話をしていたら、ふっと気が付きました。おばあちゃんの草もちはもち米ではなかったな、と。粉を練っていた気がします。

そういえば、柏餅や桜餅、わらび餅、葛餅、五平餅、大福餅・・・名前に餅とつくお菓子(?)いっぱいありますね!これらはお餅のように熱々をのばして食べるわけではないですね。

ここまで団子と餅の違いを調べて納得したことがご破算になってしまいます!

餅は性質上すぐに固くなりますので、作り置きは出来ません。

粉から作り餅よりも日持ちのよい団子が徐々に流行るようになっていきました。

粉から作る団子は生地の中に砂糖を混ぜることで水分を保つことができ、生地が固くなりにくいのです。

みたらし団子や三色団子に使われる粉は上新粉といい、うるち米の粉です。上新粉はこのような製法で作られています。

[box class=”yellow_box” title=”上新粉の製法”]精白米を水洗い→水切り→生乾きで製粉→乾燥(または乾燥後製粉する)[/box]

上新粉と同じ製法でもち米を粉にしたものがもち粉といわれ、大福餅や求肥(ぎゅうひ)などになります。

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]草もちはいったいどっちの粉を使うのかしら?[/voice]もち米を粉にしたもち粉を使った方に〇〇餅と名前がついて、うるち米を粉にした上新粉で作るものが団子っていうのかな?

と、思ってしまいましたが、草もちや柏餅は上新粉(うるち米の粉)を使っています。白玉団子はもち米からできた白玉粉という粉から作られます。みたらし団子にだんご粉を使うこともあります。

葛餅(くず餅)というのがありますが、これは葛という植物のデンプンを粉にしたくず粉を使用しています。わらび餅も山菜のわらびの根っこのデンプンを粉にしたわらび粉を使用します。もち米でなくても餅なんですね。

[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/%E5%A8%98%E5%9B%B0%E3%82%8A%E9%A1%94.png” name=”娘” type=”l”]も~~~う!ややこしぃよ~[/voice]本当にややこしいですよね。私も何が何だかわからなくなってきました。

一度、表にまとめてみましょう!

| お米の種類 | 粉の種類 | 用途 |

| うるち米 | 上新粉 | 団子・柏餅・草餅など |

| もち米 | もち粉・白玉粉・道明寺粉 | 大福餅・白玉団子・求肥・桜餅(道明寺粉)など |

| うるち米ともち米 | だんご粉 | 団子 |

どうやら団子と餅の違いは厳密な決まりがあるわけではないようですね。

「粉か粒か」や「穀類の種類の違い」だけではなくて「形」も影響しているようです。基本的に丸い形をしたものは団子と認識されやすく、平らになったものは餅と認識されやすいようです。

他にも、お祝い事には餅、法事やお供え物は団子という分け方もあるようです。

固くならない団子をつくろう!

私が小さな子供の頃、おばあちゃんと作った草もちは上新粉を使っていた(と、母に聞きました)ようです。

私の遠い記憶では、出来立ては香りもよくてやわらかくて美味しかったのですが、翌日には固くモサモサして美味しくなかったと思います。

スーパーやコンビニで買う草もちやみたらし団子は翌日でもやわらかいままですが、本格的な和菓子屋で買ったものは翌日には少し硬くなる物の方が多いような気もします。

何が違うんでしょう?

スーパーやコンビニにある団子は美味しくやわらかいまま日持ちがするように、pH調整剤や増粘剤などが使用されています。ですが、和菓子屋の生菓子や自宅で作るものにそうしたものは入りません。

和菓子屋の生菓子は当日や翌日までに食べて下さい、というものが多いのも保存するための添加物が入らないからです。

何日も日持ちさせるのは無理でも、翌日まで柔らかいままのお団子を家で作りたいな!と思いませんか?

肝心なことは、水分を逃がさないこと!ですよね。

材料二つ★豆腐で軟らか白玉団子

[box class=”yellow_box” title=””]材料 白玉団子 約15個分

- 白玉粉・・・90g

- 絹ごし豆腐・・・約150g

◇みたらし餡

- 醤油・・・大さじ1

- 砂糖・・・大さじ2

- みりん・・・大さじ1

- 片栗粉・・・小さじ1

- 水・・・大さじ4

cookpad:材料二つ★豆腐で軟らか白玉団子

白玉粉を絹ごし豆腐で練ることで、水分をしっかり含んだお団子になります!冷めても、冷たくしてもやわらかく美味しいです。

やわらか~い求肥の大福

[box class=”yellow_box” title=””]- 材料 10個分

- 白玉粉・・・150g

- 砂糖・・・30g

- 水・・・190g

- お好みの餡を1個につき30gくらい

- 片栗粉か餅取り粉・・・適宜

cookpad:やわらか~い求肥の大福

[/box]白玉粉にしっかり砂糖を練りこむことで柔らかい求肥ができます!

自分で作るとつい食べ過ぎちゃいますね。

まとめ

団子と餅の違いをあれこれ調べてきましたがいかがでしたか?

柏餅とか大福餅とか、粉から作るから団子なのかもしれないけど、名前には餅がつきます。けれど、それを不思議だとかおかしいと思ったことはありません。

どちらかといえば、小さくて丸いものが団子!(肉団子とかもあるので)で、そうでないものが餅って言われた方がスッキリしますね。

団子でも餅でも美味しいものは美味しいんだからどっちでもいいよ~って、私はそんな風に思っちゃいました。

[box class=”green_box” title=”団子と餅の違い”]- 団子は穀物の粉を使って作る

- 餅は穀物の粒を使って作る

- 小さく丸めたものを団子という

- 粉から作られたものでも「餅」とつく食べ物はいろいろある

- 餅が粘ったり、冷めると固くなるのはアミロペクチンという成分と水分が関係している

- 団子と餅の違いには厳密な決まりがあるわけではない

お餅は熱々をいただきますが、団子や大福餅などの菓子は冷めていても美味しいのでいつでも食べたいときに食べられます。

自分で作ることができれば、ちょっとした工夫で余計な添加物を摂らずにすむので、小さな子供がいても安心ですね。

手作りお菓子って本格的でめんどくさいイメージがあって敬遠してましたけど、月見団子以外にも結構簡単に作れるものもあるみたいなのでこれからもチャレンジしたいと思います!

[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性うれしい.png” name=”夫” type=”l”]おお~!美味そうな団子があるな~![/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-7.png” name=”かな” type=”r”]美味しそうでしょう~!褒めて褒めて![/voice] [box class=”pink_box” title=”食べ物関連記事”]キャベツの簡単おすすめ作り置きレシピ紹介!歴史や語源も紹介!

6/16は和菓子の日!由来とその歴史とは!?何のイベントをするの?

[/box]